2016년 어느 날, 트위터와 인스타그램 등 SNS 유저들 사이에서 ‘토마손(トマソン)’이라는 낯선 해시태그가 인기를 끌었다. 이런 관심에 따라 온라인 매체들도 이 묘한 이름의 해시태그에 주목했다. ‘3초가 지나야 이해되는 일본의 초현실 ‘토마손’ 작품들’([허핑턴포스트코리아], 2016.8.3), ‘그 속에 철학이 있다… ’토마손’을 아시나요?’(KBS, 2016.8.5), ‘바로 이해 안 되는 일본의 독특한 ‘토마손’ 사진들 모음’(YTN, 2016.8.17) 같은 단신들이 토마손을 소개하였다. 본래의 건축적 의도를 상실한 상태로 여전히 남아있는 건축물 일부를 촬영한 토마손 사진들은 이런 것이다. 반대편 계단을 철거한 육교의 일부, 허공에 매달린 듯한 문, 끊어진 계단. 모종의 이유로 애초의 의미를 상실하였음에도 유지되는 파편들은 그것을 바라보는 누군가에게 어떤 의미가 담긴 듯 해석될 여지가 있다. 이들 기사에서 볼 수 있듯 누군가에겐 초현실적인 감상을, 철학적 사유를 선사할 수도 있다. 하지만 그러한 파편들을 가리키는 단어까지 생겨났다는 것은 쉽게 지나칠 일이 아니다. 1980년대에 그러한 풍경 혹은 현상에 ‘토마손’이란 이름을 붙이고 의미를 만들어낸 사람은 다름 아닌 일본의 미술가, 아카세가와 겐페이(赤瀬川原平, 1937~2014)다.

아카세가와 겐페이는 1960년대 ‘하이레드센터(High Red Center, 高赤中)’ 활동을 비롯, 예술과 비예술 사이의 경계에 관해 질문하는 작업으로 당대 일본 전위예술의 키워드인 ‘반예술(反藝術)’의 중요한 작가로 자리 잡았다. 하이레드센터는 1년여의 짧은 기간 동안, 특히 미술관-제도의 바깥으로 나가 일상적인 도시 공간에서 다양한 퍼포먼스를 벌임으로써 예술의 모호한 경계에 관한 물음을 효과적으로 가시화하고 실험했다. 이들은 ‘무엇이 예술인가’라는 물음에 대해, ‘이러저러한 것이 예술’이라고 답하거나 ‘그런 질문이 왜 필요하냐’고 반문하는 대신, ‘이것도 예술이 아니고, 저것도 예술이 아니다’고 답하여 오히려 ‘없음의 있음’을 가시화하는 전략을 택했다.

어떤 행위가 어떻게 예술 혹은 비예술로 간주되는가 하는 물음은, 1967년 일본 예술계에 큰 파란을 몰고 온 ‘천 엔 지폐 재판’ 사건으로 이어졌다. 작가가 모형으로 만든 천 엔 지폐 연작 일부가 법에 저촉되었다고 하여 도쿄지방재판소가 소송을 제기하였고, 5년 여 공방 끝에 1970년 결국 작가는 유죄를 선고받는다. 이 재판의 과정에 특별변호인단인 3인의 미술평론가가 참여하였을 뿐 아니라 미술계 내부에서도 격렬한 토론이 벌어졌다. 이전까지 ‘이것도 저것도 예술이 아니’라고 주장했던 아카사카와 겐페이는 표현의 자유, 예술의 자율성을 주장하는 입장에 서서 항변했다. 그럼에도 이 법정 ‘퍼포먼스’는 많은 이들의 뇌리에 남았고, 일각에서는 “일본이라는 장소에서 그의 작품이 뒤샹 이후의 미술사적 상황을 다른 나라의 누구보다도 정통적으로 계승하고 반복했다”(사와라기 노이(椹木野衣), 미술비평가, 1962~)고 평가하기도 했다.

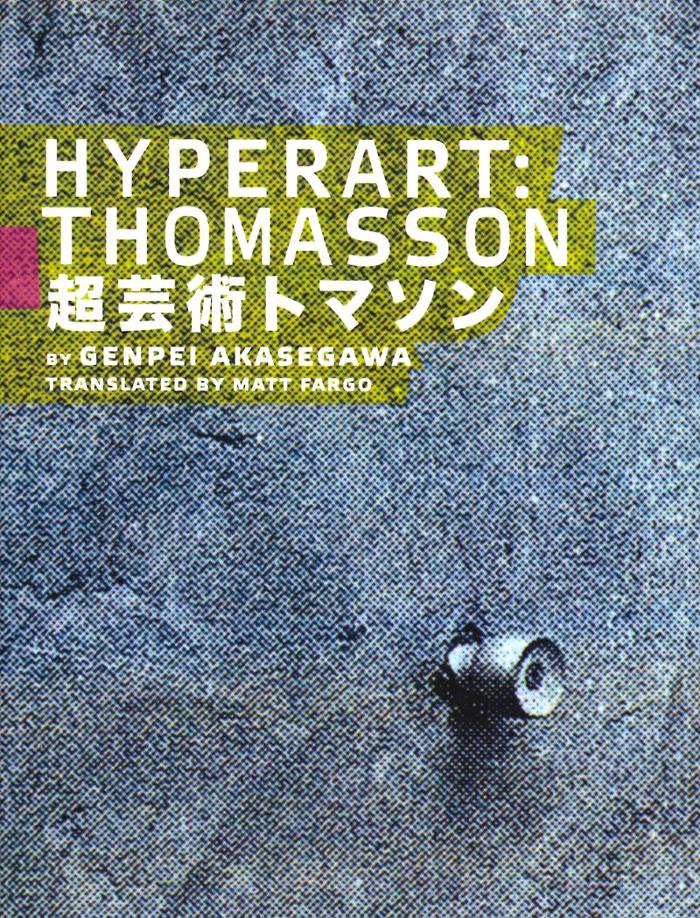

이후 아카세가와 겐페이의 행보는 미술계 바깥으로 향한다. 오츠지 카츠히코(尾辻克彦)라는 필명으로 단편을 발표, 1981년에는 ‘아쿠타가와 류노스케 문학상(芥川龍之介賞)’을 수상하기도 하였고 일러스트레이션과 사진 등에 두루 관심을 보인다. 그러던 중 1980년대에 ‘초예술(超芸術, Hyperart)’이라는 개념을 발표하는데, 사실상 현대미술계의 전장에서는 떠난 상태였지만 1970년대부터 구상하여 정리한 것이라고 한다. 이를 1982년부터 잡지 [사진시대] 연재를 통해 초예술 개념을 소개했고, 큰 반향을 얻었다. 강의를 듣던 학생들과 작가 자신, 독자들이 보내준 토마손 사진을 모아 발간한 1985년의 저서 <초예술 토마손>이라는 책에서, 초예술-토마손의 특징은 다음과 같이 정의된다. 이들은 예술 작품처럼 사회적 목적(쓸모)이 없을 뿐 아니라, 역시 예술 작품처럼 잘 보존되고 전시된 것으로 보이지만, 창작자가 없음으로써 일반적인 예술작품보다 훨씬 더 예술적으로 보이게 되는 사물들이라는 것이다.

그 이름을, 큰 기대를 모으며 야구구단 요미우리 자이언츠에 스카웃되었으나 실력 부진과 부상으로 조기 은퇴한 미국인 선수 게리 토머슨의 이름에서 따온 것은 물론 유머러스하다. 그러나 ‘이것도 저것도 예술이 아니다’와 ‘이것도 저것도 예술이다’ 사이를 오가며 치열한 작품 활동을 해 온 작가가 길가의 버려진 사물들을 보며 어떤 ‘초월’을 떠올린 것은 어쩌면 일종의 냉소일지도 모른다. 아카세가와 겐페이가 처음으로 ‘초예술’ 혹은 ‘토마손’에 관심을 두기 시작한 것이 1972년, 그러니까 ‘천 엔 지폐 재판’으로 고초를 겪은 직후라는 점 또한 의미심장하다.

이 쓸모를 잃은 근사한 사물들이 앞서 소개한 기사 제목들처럼 초현실적이고 철학적인 의미를 내포하는 것처럼 보일 수도 있다. 2010년에는 영어로 번역, 소개되면서 관련 웹페이지들이 SNS에 개설되고 마니아들이 생기며 일본에서도 다시 토마손에 관한 관심이 재점화되었다. 이제 아카세가와 겐페이가 보여준 30년 전의 냉소적 뉘앙스들, 의미 탐색의 흔적은 희석된 것처럼 보인다. 토마손 그 자체에 대한 의미와 해석, 감상들이 덧붙여져 또 하나의 새로운 “예술적” 현상 혹은 장르로 각광받는 지금, 어쩌면 이 또한 ‘의미의 토마손’이라고 부를 수 있을지도 모르겠다.