10월은 잔인한 달이었다. 너무 많은 여성들이, 사랑했고 사랑받았다고 믿었던 사람들에게 죽임을 당했다. 관련 뉴스 기사를 클릭하면 그 밑으로 줄줄이 비슷한 내용이 이어졌다. 페미니즘의 물결이 한반도를 비롯해 전 세계를 휩쓸고 지나갔을 때, 광장과 거리로 나와 외친 사람들의 이야기는 단 하나로 연결될 수 있다. ‘여성도 사람이다.’라는 것. 사람이기에 죽이지 말 것, 강간하지 말 것, 때리지 말 것. 사람이 사람에게 해서는 안 될 것들을 하지 말라고, 그것이 우리가 믿어왔던 정의일 것이라고 외쳤다.

사람을 사람으로 인식하는 것이 뭐 그리 어렵냐고 누군가는 반문할 수도 있겠다. 하지만 여성은 너무나 오랜 세월 동안 사람이 아니라 부분으로 인식되어 왔다. ‘여성의 몸’은 사람의 것이 아닌, 가져야 하고 쟁취해야 하는 것으로 길들어 왔다. 마음에 들지 않으면 변형시켜야 하는 것, 누군가의 마음에 들어야 하는 것으로.

이에 대한 서글픔과 분노를 담아 ‘여성의 몸’에 대한 영화 세 편을 소개한다. 이 영화 안에서 어떤 메시지와 이야기를 발견할지는 전적으로 글을 읽는 이에게 맡긴다.

<맹수는 나의 것>

Beast Is My Middle Name |2012|감독 김보라|출연 김미선, 조지승, 조은

선천적으로 장이 짧게 태어난 ‘이지란’(김미선)은 화장실에만 갇혀 있는 자신의 허벅지가 불쌍하다고 느낀다. 그리고 그녀의 그런 결핍은, 탄탄하고 아름답게 빛나는 테니스 선수 ‘차유진’(조지승)의 허벅지를 동경하게 만든다. 학교 안에서 ‘섹스 심볼’로 여겨지는 차유진은, 온갖 더러운 소문의 대상이 된다. 테니스 코치와 밤마다 성관계를 갖는다든지, 아무도 없는 빈 교실에서 혼자 자위를 한다든지. 이지란은 그런 차유진에게 자꾸만 이끌려 그를 핸드폰 카메라로 몰래 촬영한다. 이지란은 차유진을 몰래 담고, 그의 몸을 찍으며 자신의 결핍을 채워 나가려 한다.

<맹수는 나의 것>은 직접적으로 관객들이 ‘이지란’의 시선이 되어 차유진을 관찰하게끔 만든다. 차유진의 목소리는 일부러라도 배제되고, 그는 오로지 지란과 친구들의 소문 안에서만 존재한다. 하지만 중간중간 드러나는 차유진의 표정과, 지란이 처음에 ‘신음소리’라고 지레짐작했던, 탈의실 안에서 들리던 차유진의 울음소리는 우리에게 ‘어쩌면…’이라는 한 가닥 의구심을 들게 한다.

지란을 비롯하여 학교의 누구도 차유진을 한 명의 인간으로 바라보지 않는다. 차유진은 소구되는 몸으로 비춰지고, 그가 들고 다니는 ‘테니스백’ 이상의 취급을 받지 못한다. 지란이 그를 ‘허벅지’로 바라보았듯, 차유진은 학교라는 현실에서 조각으로 나누어진 몸으로 존재한다.

마지막에 드러나는 핸드폰 속 차유진의 얼굴은, 우리에게 질문하는 듯하다. 이 얼굴을 아느냐고. 어쩌면 우리가 지워가고 있었던 그 수많은 ‘차유진’을 기억하느냐고.

* <맹수는 나의 것>은 네이버 TV에서 무료로 볼 수 있다. 바로가기

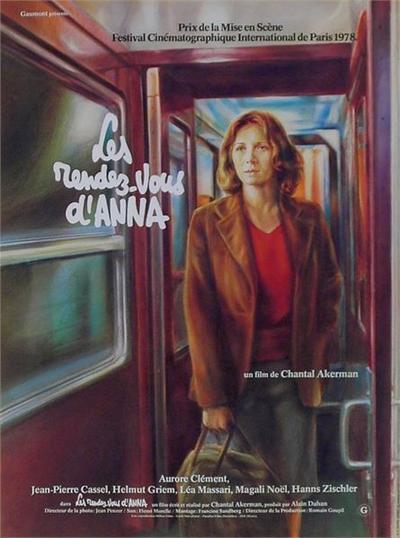

<안나의 랑데부>

The Meetings Of Anna |1978|감독 샹탈 애커만|출연 오로르 클레망, 쟝 피에르 카셀, 헬머 그리엄

영화감독인 ‘안나’(오로르 클레망)는 자신의 최신작 상영을 위해 독일을 방문한다. 독일에서 파리로, 영화 일정에 따라 움직이는 그녀는 호텔 체크인을 한다. 그리고 그곳에서 그는 한 낯선 남성과 잠자리를 함께한다. 안나는 폴란드계 유대인 여성 감독이며, 그에게는 수용소에서 끔찍한 일을 겪은 어머니가 있다. 어머니는 어디에서도 ‘소속감’을 느끼지 못하고 유영하며 떠돈다. 안나는 브뤼셀에서 어머니를 오랜만에 만나고, 파리로 돌아와서는 애인인 ‘다니엘’(쟝 피에르 카셀)을 만난다. 여정을 끝낸 안나는 홀로 방에 누워 자신에게 남겨진 전화 응답기를 오래도록 듣는다.

샹탈 애커만. 훌륭한 영화감독이자 페미니스트였던 그가 처음 영화를 선보였을 때, 극장 안에서 관객들의 비난과 야유가 엄청났다고 한다. 그는 당시에는 ‘꿈도 꿀 수 없었던’ 여성 주체를 영화로써 선보였다. 그것도 남성 관객들의 시선에서 비롯된 여성이 아닌, 여성이 여성으로서 설 수 있는 그런 영화들을. 샹탈 애커만은 영화계가 지워버린 여성의 제스처와 몸짓, 그리고 있는 그대로의 ‘몸’을 프레임 안에 자유롭게 풀어놓는다.

<안나의 랑데부>에서 안나의 몸은, 안나 그 자신의 것으로 표현되어 영화 안에서 ‘몸’ 이상의, 이하의 것도 아닌 그 자체로 나타난다. 안나는 성관계를 갖고, 벌거벗은 채 엄마와 침대에 누워 정체성에 관련된 이야기를 한다. 그의 몸은 일상 그 자체로 스며들어, 오히려 감흥과 시선을 완전히 배제한 채 등장한다. ‘몸’이 ‘몸’으로 드러나는 순간이 어쩌면 아이러니하게도 어색하게 느껴질 수 있다는 것이 흥미롭다.

<아워 바디>

Our Body |2018|감독 한가람|출연 최희서, 안지혜, 김정영

8년이라는 긴 시간 동안 행정고시에 합격하기 위해 공부하고 있는 ‘자영’(최희서)은, 번번이 시험에 떨어진다. 31살이 되도록 지겹게 공부만 하고 있는 그는 점점 지쳐간다. 중압감과 패배감에 시달리던 자영은 고시를 포기하고, 그런 그를 가족들은 외면한다. 그렇게 지쳐있는 그 앞에, 열심히 달리기를 하는 여성 ‘현주’(안지혜)가 나타난다. 자영은 현주와 함께 달리며, 점점 세상에 대한 활력을 다시 얻는다.

부산국제영화제에서 호평받으며 상영했던 <아워 바디>의 한가람 감독은, 자신의 몸에 관심을 가지지 않았던 자영이 달리기를 하면서 ‘오롯이 자신의 몸을 느끼는’ 과정을 보여주고 싶었다는 이야기를 했다. 특히 ‘날씬한 몸’과 ‘강한 몸’은 다르다는 이야기를 하고 싶었다고.

어쩌면 우리는 매체에서 이야기하는 몸, 타인의 시선에서 보여지는 것으로만 ‘우리의 몸’을 바라보고 있었는지도 모른다. 달릴 때 터질 듯 뛰는 심장은 우리에게 ‘살아 있다’라는 메시지를 보내고, 열정적으로 도는 피는 파리했던 마음과 표정에 활력을 불어넣는다. ‘아름답기 위해서’가 아닌, ‘살기 위해서’, ‘강해지고 싶어서’ 알아가는 나의 몸은 어떤 모습을 하고 있을까. 그것이 궁금해진다.

<아워 바디>의 공식 개봉일은 아직 정해지지 않았지만, 많은 이들의 성원으로 이야기가 진행되고 있다고 하니 기대해봐도 좋을 듯하다.

언젠가 반드시 몸이 몸으로, 여성이 사람으로 받아들여지는 그 순간이 오길 바라고 또 바라본다. 지금 이 순간에도 우리의 몸에는 피가 흐르고, 심장이 뛰고 있으니.

메인 이미지 <안나의 랑데부> 스틸컷

아쉽게도 디멘터나 삼각두, 팬텀이 없는 세상에 태어났지만 그 공백을 채울 이야기를 만들고 소개하며 살고 있습니다. 시나리오를 쓰고, 영화를 만들고, 으스스한 음악을 들으며, 여러 가지 마니악한 기획들을 작당합니다.