우리 삶에서 어마어마하고 특별한 순간들을 다루는 미술이 있는 한편, 여느 때와 같이 반복되는 일상을 소재로 삼는 미술이 있다. 기억의 계단과 복도를 무한하게 거닐기도 하고, 집안에 굴러다니는 물건이 무한하게 쌓이기도 한다. 각각의 ‘반복’적인 일상이 펼쳐지는 작품들을 감상해보자. 그건 지루한 태도 밖에서 색다른 시선을 불러오는 일이다.

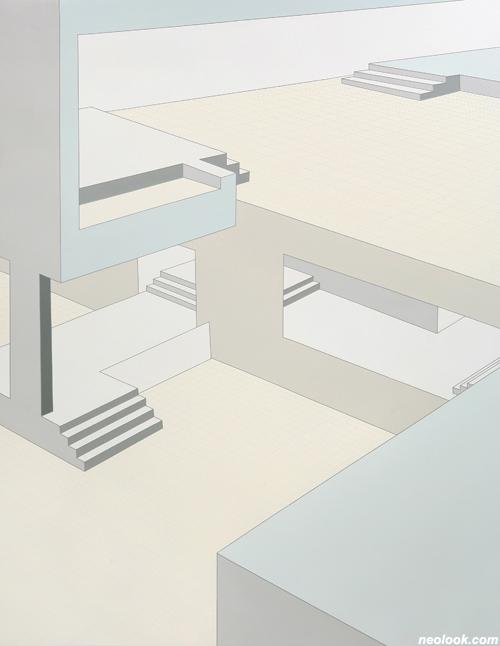

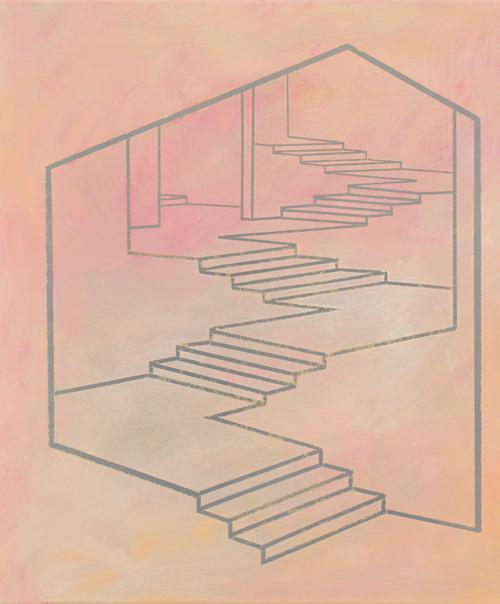

이지연 작가

파스텔 계단과 복도

외갓집에 놀러 간 어린아이가 거실 소파에 누운 채 가만히 천장을 올려다보며 상상한다. ‘저 모서리 너머의 세계에는 무엇이 있을까?’ 이지연 작가의 기억 속에 또렷하게 새겨져 있으며, 어쩌면 우리에게도 그리 생경하지 않은 이 장면은 <공간을 헤매다>, <그리고 그리다가> 시리즈 작업의 소중한 모티브가 되었다. 어디에서 걷기 시작해 어디까지 걸어 나가면 되는지 알 수 없는, 문과 계단과 복도의 세계로 켜켜이 쌓아 올린 작품이다.

그런데 전체적인 색감이 부드럽고 고요한 탓인지, 보는 이는 시작과 끝을 알 수 없는 미로에 갇힌 듯해도 크게 암담한 기분이 들지는 않는다. 작가 역시 관객들이 자신이 그려놓은 캔버스 공간 속을 즐겁게 헤매다 어딘가를 상상하고 또 기억하기를 바란다. 각자에게는 자신의 모티브가 있으니, 작가의 의도나 그림 이면에 숨겨진 의미를 굳이 고민하는 대신 각자의 고유한 상상과 기억의 흐름을 따랐으면 하는 것이다.

필자의 경우, 필자의 마음속 깊이 꽁꽁 숨겨놓은 몇 가지 비밀에 대해 생각해보았다. 존재하긴 하나, 눈에 보이게 나타내거나 말로 꺼내기 어렵다는 이유로 너무 꽁꽁 숨겨두어서, 이대로 영영 되찾지 못할 것 같은 것들. 그래도 슬프거나 안타깝지는 않다. 이지연 작가의 파스텔 공간 덕분에, 비로소 마음속을 피하지 않고 헤매어 보게 되었으니까.

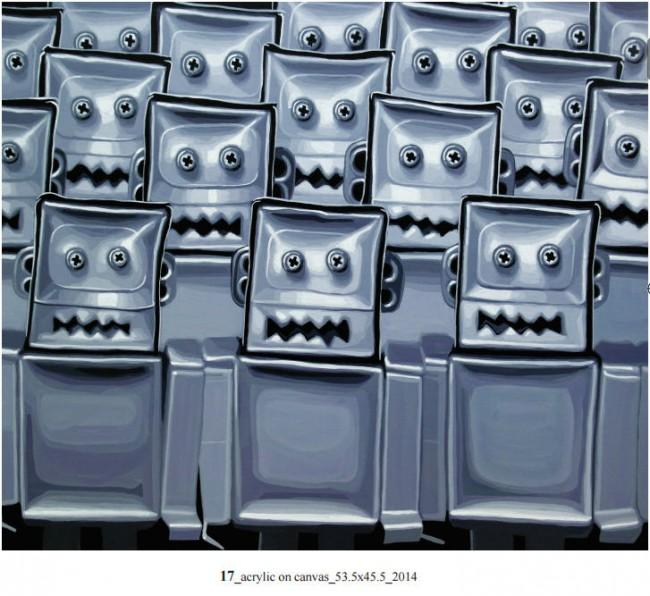

김인 작가

수십, 수백 개의 아톰 주먹

김인 작가의 작품에는 이지연 작가가 보여주는 ‘고요한’ 느낌의 반복 외에도, ‘유쾌함과 음울함’이 종이의 앞, 뒷면처럼 서로 등을 맞대고 있는 반복이 있다. 김인 작가가 그리는 아톰 인형의 주먹, 장난감 집(맥도날드에서 햄버거 세트를 구입하고 받는 사은품인 듯하다), 알루미늄 로봇 인형 등이 그렇다. 각각의 아이템은 ‘키치’하고 아기자기한데, 그것이 새까만 배경의 캔버스 위에 빼곡하게 들어차자 어쩐지 즐겁지만은 않은 감상을 불러일으킨다.

김인 작가는 자신의 집 또는 작업실에서 매일 발에 차이는 사물들을 작업의 소재로 삼았다고 말했다(어린 아들이 있어서 방학 숙제용 공작품이나 장난감이 많이 굴러다닌 모양이다). 그리고 한 평론가는 이것이 우리들의 ‘어제와 오늘 그리고 내일이 다를 바 없이 반복되리라는 예상’을 넌지시 해내고 있다고 지적한다. 우리가 일상을 채우는 사물들에 대해 친근함과 애정을 느끼지만, 그것들이 무한히 복제되는 앞날을 생각하면 일종의 ‘회의감’을 느끼기도 한다는 전제 아래서다.

이 말에 공감할 수 있는지 알아보기 위해 쉬운 예를 생각해보자. 만일 필자의 삶을 주제로 삼는다면, 수십 수백 개의 노트북과 수십 수백 잔의 아이스 아메리카노가 새까만 캔버스 위를 가득 채울 것이다. 그런데 이것이 꼭 ‘필자’의 생활만을 가리키고 있을까? 어제와 오늘 그리고 내일을 사는 ‘우리’의 모습은 서로 닮아 있지 않은가? 그것도 아주 많이, 말이다.

정다운 작가

당겨지고 찢어지는 패브릭

정다운 작가의 작업이 왠지 낯익게 느껴지는 이들이 있을 것이다. 올해 봄 발매되기 시작한 현대문학 <핀 시리즈 시인선>의 표지를 장식하고 있기 때문이다. 그러나 매끈한 표지로 만나는 찰나보다, 패브릭의 질감이 살아 있는 작품을 있는 그대로 만나는 시간이 훨씬 더 매력적일 테다. 정다운 작가의 작업에 주목하기 딱 좋은 타이밍이라는 뜻이다.

그림이라고 부르기에는 뭐한, 그러나 캔버스에 씌워진 만큼 그림이 아니라고 하기에도 애매한 이 패브릭 드로잉의 디테일을 한 번 살펴보자. 팽팽하게 당겨지거나, 찢어지고, 겹쳐지고, 왜곡되는 스트라이프 패턴들과 그 뒤로 앙상하게 서 있는 캔버스 틀의 나뭇결 느낌이 생생하게 전해진다. 정다운 작가는 이것으로부터 관객들이 세상에 없던, ‘새로운’ 공간을 ‘만져볼’ 수 있기를 소망한다. 미술 작품이 반드시 특정한 방향으로 쉽게 이해되는 줄거리를 지녀야 한다고 생각하지 않는다.

요컨대 그의 작업은, 평소 우리가 감각하지 못하면서도 곁에 지니고 있는 어떤 것들을 감각하고, 상상하게 해준다는 점에서 놀랍다. 누가 알겠는가? 서로 다른 스트라이프 패턴들 사이로 메워지지 않는 ‘틈’에 지난 밤 꾸어놓고 새까맣게 잊어버린 각자의 조각 꿈이 놓여 있을지. 패브릭의 반복은 성실하게 변주해나가는 우리 ‘일상의 기본’과도 같이 느껴진다.