영향 아래 있는 영화

“하늘 아래 새로운 것은 없다.” 기호 학자 줄리아 크리스테바의 ‘상호텍스트성(Intertextuality)’을 설명하기 위해 교수님이 했던 말이다. 문학 비평 분야에서 주로 쓰였지만 예술의 전범위에 걸쳐 적용시켜도 무방한 개념이다. 말하자면, 모든 텍스트는 완벽하게 새로울 수 없으며 크게든 작게든 다른 텍스트들로부터 영향을 받아 생성된 모자이크라는 의미다. 이 개념에 의하면 영향을 준 텍스트는 또다시 여타 텍스트들의 영향 아래로 소급된다. 영화 역시 마찬가지다. 일백이십여 년의 짧은 역사를 가진 영화 영상 예술의 영역에서도 텍스트와 텍스트 간의 영향성은 떼 놓을 수 없다. 대다수의 영화감독은 숱한 걸작들에 감명받은 영화광들이었다. 공공연하게 ‘아무개 감독’ 혹은 ‘특정 영화’에 대한 애정을 밝히며 “영향을 받았다”고까지 공언하는 감독들의 언급을 굳이 나열하지 않아도 될 것 같다. 물론 이 상호텍스트성을 향한 언급은 어떤 한계점을 직시하고자 함이 아닌 불가피성을 전제하고 싶었던 필자의 장황한 서론이다.

웨스 앤더슨에서 할 애쉬비를 보다

특정 작가의 경향성이 아닌 자본과 시장이라는 (결이 다른)영향 아래서 날개가 접힌 영화들 틈바구니에서도 늘 새로움을 찾아 헤매는 일이 영화광의 숙명이라지만, 완전한 새로움이란 불가능하다는 사실을 안다. 그러나 이 채워지지 않는 갈망이 결코 무상함만 남기지는 않는다. 수많은 조각들이 모여 만들어진 모자이크는 누가 어떻게 조합 하느냐에 따라 열이면 열, 백이면 백 가지로 다른 모자이크를 남긴다고 믿기 때문이다.

영화감독 웨스 앤더슨은 특유의 스타일로 관심받아왔다. 정중앙을 기준으로 피사체를 바르게 배열하는 강박, 색감 팔레트를 활용해 어느 하나 조화롭지 않은 구석이라곤 없이 계산된 아기자기한 소품은 그의 시그니처다. 이렇게 완벽하게 짜인 미장센을 자랑하는 그의 작품에서 도리어 부각되는 지점은 작중 캐릭터들이 하나같이 저마다의 결핍을 안고 있는 아웃사이더라는 점이다. 그가 영화에 그려내는 세계관의 형태는 어디에서 온 걸까.

앤더슨의 스타일에 영향을 끼친 감독들, 이를테면 스탠리 큐브릭, 프랑수아 트뤼포, 오슨 웰즈, 사티야지트 레이 등 많은 감독들의 대열에서 유독 눈길을 끄는 감독은 할 애쉬비다. 애쉬비는 웨스 앤더슨이 사랑한 감독들의 성전에서 꽤 큰 파이를 차지하고 있다. 국내에 잘 알려지지 않은 감독이지만 애쉬비의 한 작품만 보더라도 비교적 우리에게 익숙한 앤더슨의 스타일이 읽힐 것이다. 제대로 말하면 웨스 앤더슨에서 할 애쉬비의 그림자가 보인다고 해야 옳을 것이다.

할 애쉬비(Hal Ashby)

1970~80년대 컬트 영화의 한 계보에 있는 할 애쉬비는 감독 데뷔를 하기 전 잘 나가는 편집자였다. 그가 편집을 맡은 <밤의 열기 속에서>(1967)는 제40회 아카데미에서 편집상을 받았다. 노만 주이슨의 <밤의 열기 속에서>는 당시 인종주의를 다룬 작품이 척박한 할리우드 영화계에서 이단아 같은 작품이었다. 무능한 백인 형사들 틈에 우연히 방문한 흑인 형사가 활약하고, 이들의 은근한 우정을 담은 혁신적인 영화였다. 두 다리로 정신없이 내달리는 용의자를 느릿한 속도로 따분하게 추격하는 경찰의 교차편집은 이 영화의 훌륭한 편집점이었다. 노만 주이슨 감독의 다수 작품에서 편집을 도맡았던 그는 사정이 생겨 연출에 참여하지 못하게 된 노만 주이슨을 대신하면서 <랜드로드>(1970)로 독특한 감독 데뷔를 했다. 특유의 따스한 시선으로 사랑받은 그는 컬트의 클래식으로 남은 작품들을 거침없이 내놓는다. 1986년, 그는 열두 번째 작품 <죽음의 백색 테러단>을 마지막으로 2년 뒤인 1988년에 유명을 달리했다.

애쉬비의 영화엔 언제나 약자, 패배자, 공상가들을 향한 진정한 애정이 담겼다. 이러한 지점은 많은 이들이 웨스 앤더슨의 영화를 사랑할 수밖에 없었던 까닭과도 포개진다. 재론해보면 좌우 대칭과 정중앙의 배열, 비정상적인 가족과 아웃사이더적인 인물, 심지어는 어쿠스틱한 사운드트랙의 사용 등 앤더슨과 애쉬비의 연결 고리는 생각보다 많은 부분에 녹아 있다. 할 애쉬비의 영화라는 재료로 후대 감독 웨스 앤더슨이 직조한 모자이크는 스타일 면에서 한층 양식화됐고, 서사나 캐릭터 면에서 개인화됐다고 볼 수 있을 것 같다. 앤더슨이 각각의 캐릭터가 안은 사연이나 사적인 이야기에 초점해 개인을 풍성하게 그려냈다면, 애쉬비는 위트와 풍자로 미국 사회의 단면을 그려내며 정치성을 담보하던 감독이기도 했다.

앤더슨의 영화에서 위로를 얻었던 이들이 보면 좋을, 할 애쉬비의 영화 세 편을 소개한다. 독특한 프레임 구도가 돋보이는 스틸컷과 함께 준비했다.

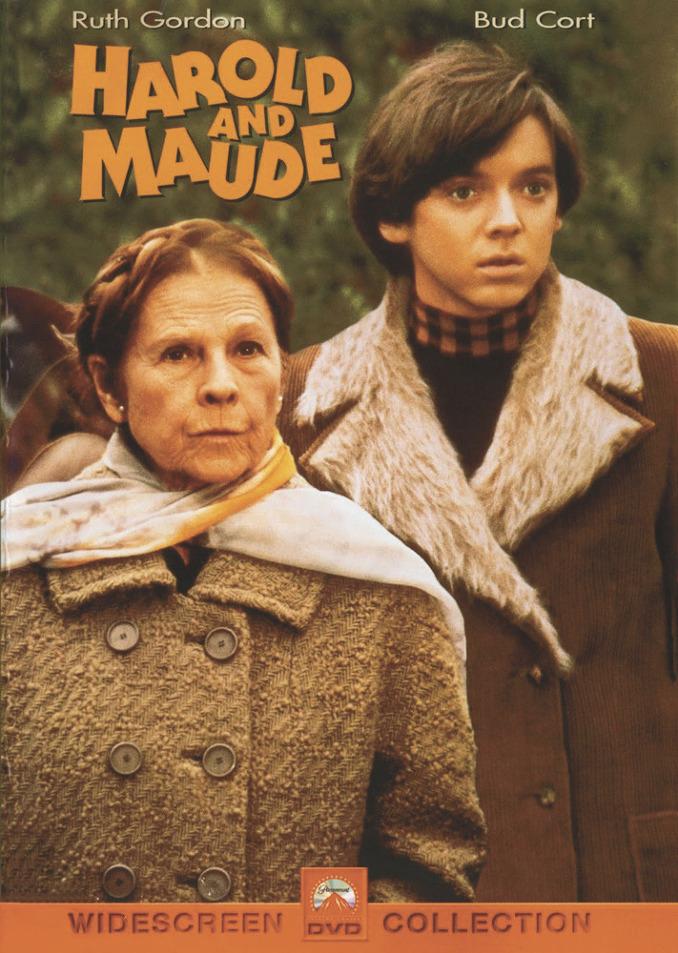

<해롤드와 모드>

Harold And Maude ㅣ1971ㅣ감독 할 애쉬비ㅣ출연 루스 고든, 버드 코트

할 애쉬비의 필모그래피에서 단 한 작품만 얘기해야 한다면 <해롤드와 모드>를 고를 것이다. 상류층 가문의 외아들이지만 어머니의 관심을 끌기 위해 가짜 자살 소동을 벌이는 ‘해롤드’(버드 코트). 그러나 명백히 소동이 되지는 못한다. 해롤드의 어머니는 그의 자살극에 염증을 느끼며 정신과 의사에게 아들을 위탁할 뿐이다. 죽음에 탐닉하는 해롤드는 취미처럼 모르는 사람의 장례식에 참석해 구경을 즐기고 어머니가 사준 명품 자동차를 영구차로 튜닝하기에 이른다.

어느 날 해롤드는 장례식에서 같은 취미를 가진 ‘모드’(루스 고든)를 만난다. 인생을 즐기는 방법을 통달한 듯한 노인 모드에게 해롤드는 유일한 소통구를 느낀다. 세속의 시선은 결단코 용납하지 못할 두 사람의 사랑 이야기가 펼쳐진다.

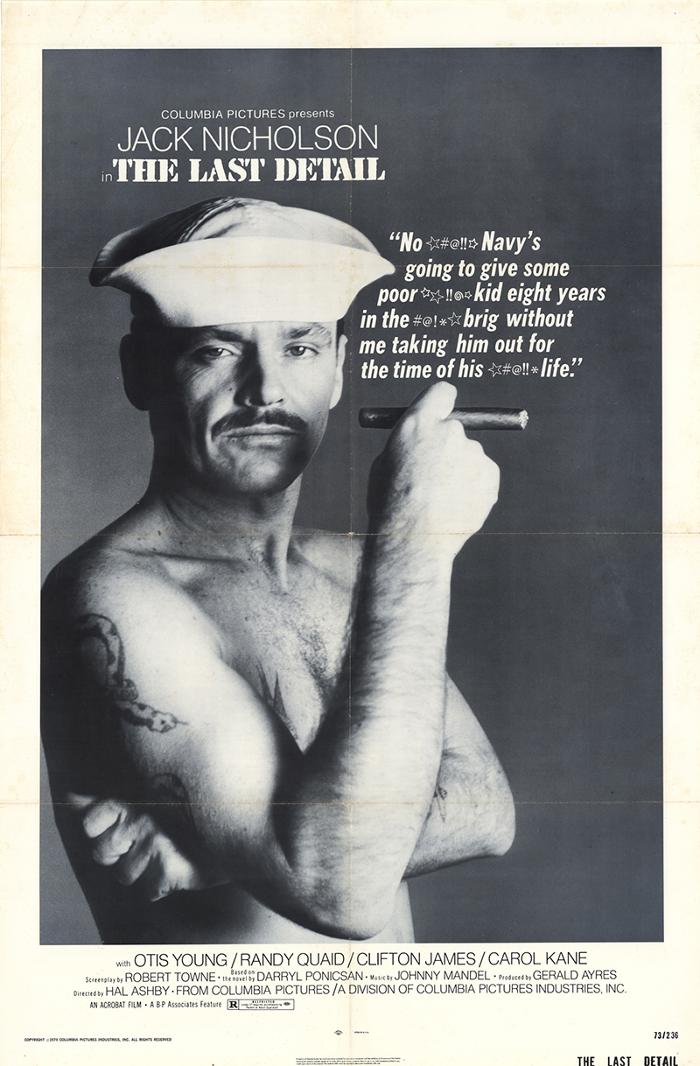

<마지막 지령>(1973)

The Last Detail ㅣ1973ㅣ감독 할 애쉬비ㅣ출연 잭 니콜슨, 오티스 영, 랜디 퀘이드

두 명의 해군 하사관이 상부의 부름을 받는다. 이들에게 내려진 지령은 죄수 한 명을 노포크에서 멀리 떨어진 포스머스의 해군 교도소로 호송하라는 것. 도대체 어떤 죄목이기에 8년형과 불명예제대라는 중벌이 내려졌을까. 죄수는 모금함에서 40달러를 훔치다가 적발됐는데, 하필 사령관 부인이 진행하는 소아마비 기금이라는 것이다. 상부의 터무니없는 대답을 이해하기 어렵지만 넉넉한 돈과 부대를 잠시나마 떠날 수 있는 솔깃한 제안에 세 사람은 일주일의 여정을 떠난다.

아직 세상을 알기엔 어리고 순진한 죄수 ‘메도우스’(랜디 퀘이드)에게 하사관 ‘버더스키’(잭 니콜슨)와 ‘뮬홀’(오티스 영)은 어른들의 세계를 알려주는데. 짧다면 짧고 길다면 길 일주일 동안 이들 앞에는 예기치 못한 사건들이 기다리고 있다.

<찬스>(1979)

Being There ㅣ1979ㅣ감독 할 애쉬비ㅣ출연 피터 셀러스, 셜리 맥클레인, 잭 워든

애쉬비의 풍자극에 정점을 찍는 작품. 정원사 ‘챈스’(피터 셀러스)는 지긋하게 나이를 먹었지만 정신적 나이는 아이에 머물러 있다. 오로지 그가 좋아하는 TV 보기와 정원 관리 두 가지에만 골몰할 뿐이다. 어느 날 집주인이 세상을 떠나고 홀로 남겨진 챈스는 드디어 집을 떠나 세상과 당면한다.

거리에서 억만장자의 차에 경미한 사고를 입은 그는 거물급 기업 가문의 환대를 받게 되는데. 절제하는 말투와 겸손하고 예의 바른 챈스를 상당한 배경이 있는 인물로 오인한 회장은 그에게 신의를 느낀다. 급기야 대통령과의 대화에 동석하게 된 챈스. 그가 아는 유일무이한 지식인 화초 가꾸는 법을 말했을 뿐이지만 사람들은 이를 은유와 식견으로 받아들이며 감복한다. 이처럼 끝도 없이 엉뚱하게 도착하는 챈스의 말은 사회의 어리석음에 냉소를 날린다.

메인 이미지 <마지막 지령> 스틸컷 ⓒ1974 Columbia Pictures Industries, Inc.