‘다큐멘터리와 아방가르드는 그 가장자리에서 만난다. 혹은 다음 모퉁이 즈음에서. 존재의 중심 구멍에서.’

장 뤽 고다르는 다큐멘터리에 대해 이렇게 정의한다. 다큐멘터리는 우리가 현존한다고 믿는 세계가 카메라 앵글에 담겼을 때, 그 생의 감각이 얼마나 허구적일 수 있는지에 대한 질문을 던진다. 이렇게 존재에 대한 고민을 끊임없이 이어가는 다큐멘터리는 필연적으로 ‘혁명’과 맞닿아있으며, 이는 곧 세계에 대한 심층적인 레이어를 쌓는 행위로 이어진다.

대중들에게 가장 익숙한 ‘다큐’는 역시 특정 사람을 끊임없이 팔로업해서 만들어내는 ‘인물 다큐멘터리’일 것이다. 하지만 세상에는 혁명과 닮은 수많은 종류의 다큐멘터리가 존재한다. 논픽션과 현존의 푸티지(footage)를 그러모아 세계의 한 귀퉁이를 재창조한, 우리에게 다소 생소할 수 있는 한국 다큐멘터리들을 소개한다.

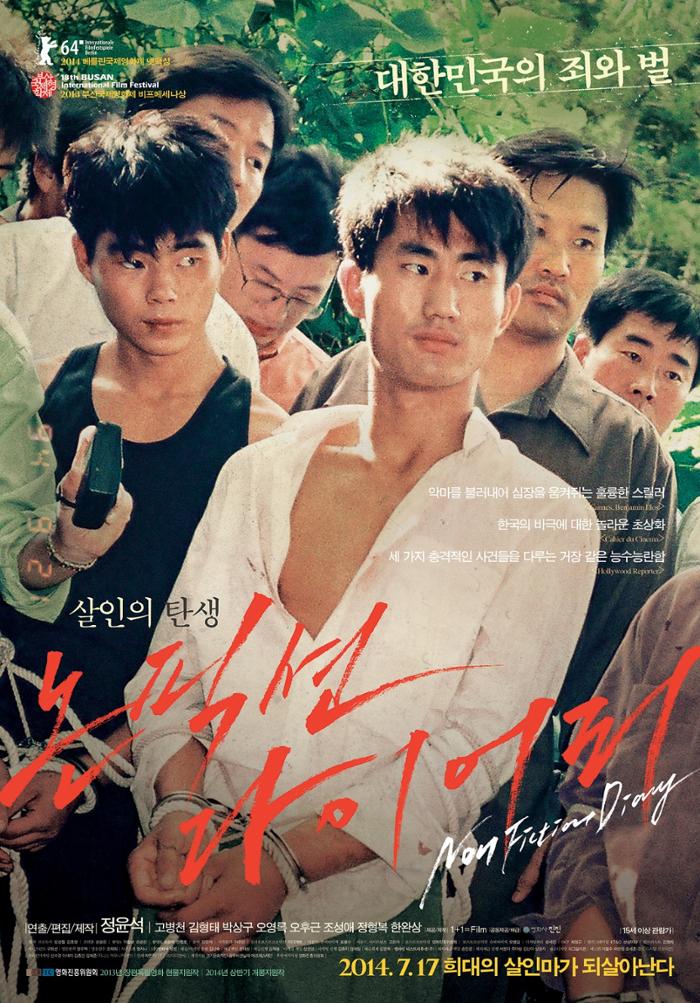

<논픽션 다이어리>

Non-fiction Diaryㅣ2013ㅣ감독 정윤석ㅣ93min

우리가 기억하는 90년대는 어떤 모습일까. <논픽션 다이어리>를 소개하기 전에, 먼저 이렇게 질문하고 싶다. <논픽션 다이어리>는 90년대에 실재했던 악마들을 엮어내어, 그 엮임 속에 심층적으로 잠재되어 있던 레이어들을 하나씩 꺼내 든다. 우리가 그토록 숨기고 싶었던, 그렇기에 절대로 보고 싶지 않았던 그림자들을 그 현장 속에서 숨 쉬었던 사람들의 인터뷰와 자료 화면을 통해 재현한다.

이 다큐멘터리는 처음에 ‘지존파’라는, 그 당시 세간을 너무나 놀라게 했던 사건을 이야기한다. 그리고 ‘악재’라는 것 말고는 연결 지점이 없어 보이는 ‘성수대교 붕괴 사건’과 ‘삼풍 백화점 사건’, ‘전두환 사면 사건’을 차례로 엮어 내린다. 조금씩 드러나는 90년대의 참혹한 모순의 실체는, 그 어떤 스릴러 영화보다 더한 충격을 더하고, 곧 우리가 살아가는 21세기를 반문하게 한다.

<논픽션 다이어리>에는 빈틈없이 엮인 자료 화면과 인터뷰 구성 중간 중간에, 타이포로 이루어진 질문들과 잔잔한 음악, 그리고 이러한 재해와는 상관없어 보이는 서정적인 인서트 컷이 등장한다. ‘악마’의 그림자가 스쳐 지나갈 때마다 관객들은 그 그림자의 실체를 보기보다는 풀숲, 하늘, 어두운 밤길, 무덤가를 둘러싼 형상들을 보게 되고, 그 틈에서 더욱 깊은 절망과 두려움을 찾아낸다.

영화가 끝나갈 때쯤, <논픽션 다이어리>는 우리에게 실과 바늘을 조용히 건넨다. 재난의 현실을 살아가고 있는 우리들이 사회의 뭉개진 조각들과 사라진 조각들을 찾아내어 엮어볼 수 있도록 말이다. 그렇게 이어진 타래들이 과연 무엇을 정의하고 있는지는, 물론 우리가 ‘알아서’ 판단해야겠지만 말이다.

<개의 역사>

Baek-guㅣ2017ㅣ감독 김보람ㅣ83min

다큐멘터리 <개의 역사>는 제목 그대로 한 마리 개에 대해서 다룬다. 어딘가에서 흘러들어와 옥상 한 켠에 조용히 자리를 잡은, 아무도 관심을 갖지 않은 백구 한 마리에 대해서. 영화에서 인터뷰를 하는 주민들은 이런 질문을 한다. “이 개가 뭔데 다큐멘터리를 찍나?” 여기에 감독은 조용히 대답한다. “저도 그게 알고 싶어서요.”

▲서울독립영화제 새로운선택 <개의 역사> 미리보기

우리가 아는 일반적인 다큐멘터리와는 그 결부터 다르다. 찍어야 하는 이유를 먼저 찾아서, 그 대상을 팔로업하는 것이 다큐멘터리의 기본이라고 믿고 있었던 것이 감독의 이 대답에서 와르르 무너진다. 이 영화와 감독의 시선은, 계속해서 ‘왜 찍어야 하는지 모르겠는’ 대상에게 머무른다. 이유는 그저 알고 싶어서이다. 이 개가 어디에서 왔고, 왜 여기에 있는지. 그 누구도 궁금해하지 않는 개의 역사를 들여다보고 싶기 때문이다. 영화는 이 ‘백구’만큼이나 희미해져 가는 주민들의 모습을 비춘다. 그 누구도 자세히 들여다보려 하지 않았던, 너무나 평범해서 빛이 바래져버린, 무해하기에 쓸쓸하고 아름다운 것들을.

영화만큼이나 고요한 김보람 감독의 나래이션은 “백구의 역사를 알아내는 데 실패했다”고 관객들에게 고백한다. 역사를 알아내는 데 실패했다는 건 이 영화의 스포일러가 아니다. 오히려 <개의 역사>가 말하고자 하는 것은, 아무도 그에 대한 역사를 알지 못했어도, 세상에 존재하는 모든 ‘작은’ 것들의 역사는 현존한다는 사실이니까.

<개의 역사>를 보고 눈물이 쏟아져서 고개를 들 수가 없었다는 관객들을 많이 만났다. 존재의 가능성과 의미를 지워가고 있는 사람이 있다면, 이 다큐멘터리를 꼭 보기를 추천한다.

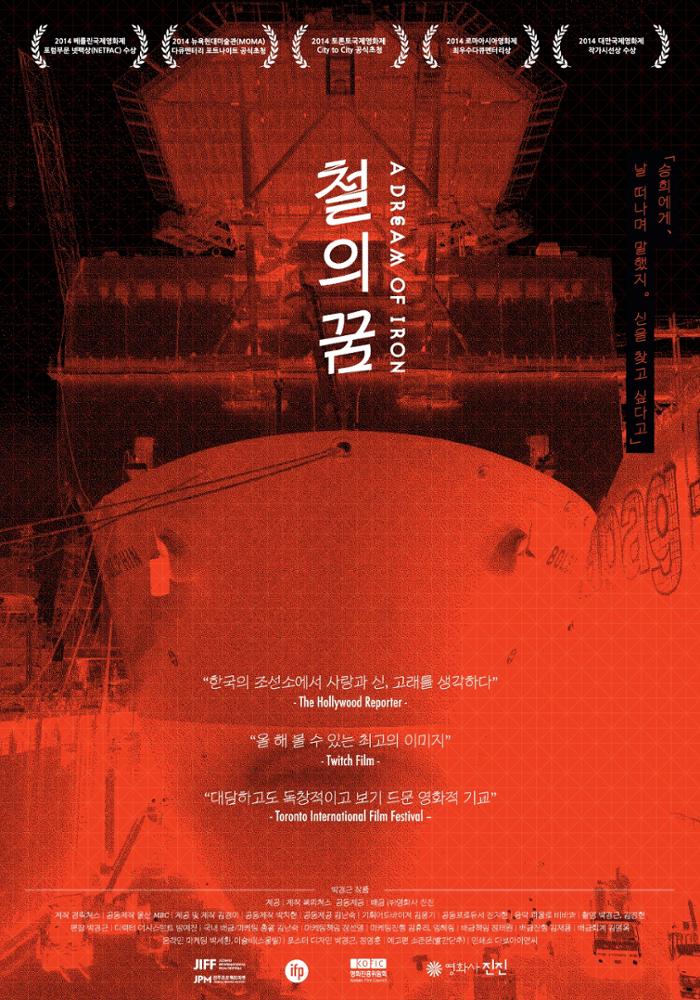

<철의 꿈>

A Dream of Ironㅣ2013ㅣ감독 박경근ㅣ100min

다큐멘터리 <철의 꿈>은 근현대사를 대표하는 오브제로 ‘철’을 가져온다. 에세이 필름에 더욱 가깝게 느껴지는 이 영화는 인간의 모습과 대사보다는 침묵하는 철의 모습을 담아낸다. 거대하고 장엄한, 절대로 뚫을 수 없을 것 같은 견고한 철의 모습들 위로, 서정적이고 아름다운 구절들이 발화되어 지나간다. 이 다큐멘터리는 특히 조선소 철의 모습들을 다양한 장면으로 구성해내고 있는데, 그 웅장함 속에서 움직이는 인간의 모습은 ‘조연’으로 비껴가버린 느낌을 갖게 한다.

<철의 꿈>에는 다양한 자료 화면들과 더불어 바다를 유영하는 고래의 모습을 포착한다. 그리고 그 위에 쓸쓸한 나래이션이 덧입혀진다.

‘인간들은 고래를 마음대로 포획하고 있는 방법을 익힌 후에야, 고래를 숭고하게 생각할 수 있게 되었다.’

청동기 시대를 지나서야, 인류는 ‘계급’과 ‘불평등’을 알게 되었고, 그와 더불어 눈부신 발전을 이룩했다. 철을 정복했을 때, 비로소 우리가 ‘문명’이라고 이해하는 범주의 흐름으로 들어올 수 있었던 것이다. 철을 이용한 문명의 이기는 발전을 거듭했고, ‘철’은 인류의 근현대사에 자연스럽게 편입했다. 하지만 이렇게 철을 자유자재로 다룰 수 있게 되었을 때, 우리가 놓쳐버린 꿈은 과연 무엇일까.

<철의 꿈>은 여기에 대해 친절히 설명해주지 않는다. 대신 화면을 압도하는 철의 이미지와, 에둘러 표현하는 시적인 나래이션 속에 이에 대한 질문을 가만히 숨겨놓는다. 우리가 꿈꾸는 것, 꿈꿔왔던 것들에 대한 아주 추상적인 질문들을.

영화감독 장 마리 스트로브는 영화를 만드는 작업에 대해 이렇게 얘기한다.

“우리는 우리가 저항하는 물질들로 작업하고, 이 작업은 형태의 탄생을 낳는 물질과 관념 사이의 투쟁이다”

앞서 소개한 이 세 가지 다큐멘터리는 모두, 감독들이 저항하고 있는 어떤 ‘물질’들로 견고하게 이루어져 있다. 이 물질과 관념 사이의 투쟁들은 영화를 보는 관객들에게 현실에 대한 새로운 감각을 선사한다. 우리가 보지 못했던, 혹은 보고 있었으나 외면하고 싶었던 것들에 대한 새롭고 깊은 인사이트를 갖고 싶다면, 이 다큐멘터리들을 꼭 한 번 보기를 추천한다.

아쉽게도 디멘터나 삼각두, 팬텀이 없는 세상에 태어났지만 그 공백을 채울 이야기를 만들고 소개하며 살고 있습니다. 시나리오를 쓰고, 영화를 만들고, 으스스한 음악을 들으며, 여러 가지 마니악한 기획들을 작당합니다.