디자인 스튜디오 ‘프로파간다(Propaganda)’가 2016년 하반기에 내놓은 <영화선전도감> (프로파간다 시네마 그래픽스, 2016)은 1950~60년대 국내에서 개봉한 외국 영화의 광고물을 모은 책이다. ‘도안사’들이 손으로 하나하나 만들어 낸 당대의 타이포그래피와 레이아웃 등은, 당시 첨단의 서구 영화를 동시대 대중에게 소개하는 데에 가장 적합하고 눈길을 끄는 디자인이었을 것이다. 외국 영화의 현지 개봉 포스터나 사진을 그대로 가져와 한국에 알맞게 변형을 가하는 것은, 디자인뿐만 아니라 관객들이 서구 문물의 세련을 받아들일 수 있는 최신의 통로가 되었다. 지금은 엄연히 그래픽 디자이너라는 직군이 존재할 뿐 아니라, 한국의 영화 포스터 디자인이 외국보다 떨어진다는 선입견 또한 타박받기 일쑤다. 한국영화가 세계적으로 사랑받게 된 만큼 한국영화의 포스터들도 지난 20여 년 동안 크게 변화했다. 영화의 정보, 그러니까 스타의 얼굴이나 제목 외 홍보 문구 따위 정보 전달 중심이기보다, 영화가 표현하고자 하는 이미지, 인상에 힘을 주는 감각적인 포스터들을 지금은 비교적 쉽게 발견할 수 있다.

‘티저(Teaser) 포스터’나 ‘티저 영상’이 기존 광고 영상과 달리 영화의 심상, 감각, 사운드 등으로 구별하는 특징을 압축해 보여줌으로써 호기심을 자극하는 전략으로 등장한 것도 같은 맥락이다. 이제 포스터 디자인만 디자이너의 몫이 아니다. 영화 홍보를 위해 사용하는 각종 기발한 인쇄물부터 버스 광고, 배너, 심지어 영화 촬영 전 시나리오 북 디자인까지 일관적인 비주얼 디렉션 아래 진행한다. <영화선전도감>을 출간한 프로파간다의 전문 분야가 바로 이 영화 광고 디자인이다.

‘프로파간다(Propaganda)’는 그래픽 디자이너 박동우, 최지웅, 이동형의 소규모 스튜디오다. 선전이나 선동을 의미하는 영단어인 프로파간다라는 이름은 “관객을 ‘홀리는’ 선동”이라는 의미로 붙였다. 프로파간다는 같은 디자인 스튜디오(‘꽃피는봄이오면’)의 동료이던 박동우와 최지웅이 독립해 스튜디오를 차린 2008년 이래 많은 관객들을 극장으로 이끌었다. 첫 번째 오리지널 디자인이었던 <비몽>(김기덕, 2008)의 포스터로 그 해 <필름2.0> 지가 선정한 ‘올해의 포스터상’을 받으며 프로파간다라는 이름을 각인시켰다. 소규모 다큐멘터리로 300만 관객을 이끌어냈던 <워낭소리>(이충렬, 2008)의 포스터 디자인은 2010년 영화잡지 <맥스무비>가 꼽은 ’최고의 포스터상’을 수상했다. 두 포스터 디자인 모두 특유의 캘리그래피가 돋보이는 서정성을 강조했다. 이후 각종 영화와 뮤지컬, TV 드라마의 광고로 활동 반경을 꾸준히 넓혔고, “마음에 드는 포스터다 싶으면 프로파간다”라는 말이 나올 정도로 많은 이들이 ‘프로파간다 표’ 디자인을 알아본다.

<은교>(정지우, 2012), <러시안 소설>(신연식, 2012) 처럼 캐릭터와 제목이 맞물릴 때도, 올해 개봉한 <범죄의 여왕>(이요섭, 2015) 처럼 과감하게 공간이 주인공으로 나서는 가운데서도 버티고 있는 로고 타이틀은 영화 포스터에서 레터링 디자인의 존재감을 확연히 보여주는 좋은 예다. 영화 <미스 줄리(Miss Julie)>(리브 울만, 2014)는 이니셜 레터링 하나로 고전적이면서 도발적인 영화의 분위기를 잡아챘다. 글자와 형태가 뛰노는 것처럼 보이는 조합도 프로파간다 디자인의 특징이다. 손으로 직접 흘려 써서 만든 캘리그래피와 한 장면이 어울려 영화 전체의 인상을 포착하거나(<지금은 맞고 그때는 틀리다>(홍상수, 2015) 미국 개봉판 포스터), 인물이 레터링 사이를 오가며 함께 춤추는 듯 보이기도 한다(<빌리 엘리어트(Billy Elliot)>(스티븐 달드리, 2000) 한국 재개봉 포스터).

상업영화, 독립영화, 영화제 홍보물 디자인과 오래된 영화들의 재개봉 포스터 작업까지 영화에 대한 애정으로 넓혀진 듯한 프로파간다의 진폭도 흥미롭다. 특히 꾸준히 작업해 온 한국 독립 영화계에서 양질의 결과물을 생산, 전반적인 독립 영화 광고 디자인의 기준을 끌어 올렸다는 평가를 듣는다. <인디포스트>에도 소개한 적 있는 사진작가 표기식, KT&G 상상마당과 협력해 작업한 ‘2014 상상마당 라인업’의 세 작품 <셔틀콕>(이유빈, 2013), <족구왕>(우문기, 2013), <이것이 우리의 끝이다>(김경묵, 2013)는 디자인은 물론 독립 영화계에서도 의미 있는 프로젝트로 남았다.

한 인터뷰에서 프로파간다는 독립영화의 광고 디자인이 상업영화의 그것에서 충분히 발휘하기 어려운 기량을 펼치는 장이 되기도 한다고 밝혔다. 2015년 개봉한 <망원동 인공위성>(김형주, 2013)의 포스터는 그렇게 기존 스타일과 다르면서도 성공적으로 돌출된 실험적 사례 중 하나다. 재개봉 영화들의 포스터도 언제나 큰 인기로, 많은 이들이 ‘프로파간다 디자인’이라고 인식할 정도로 특징적인 스타일이 명료하게 녹아있다. 영화 스틸과 캘리그래피 혹은 레터링의 조합이 재개봉 포스터들의 기본 뼈대이지만, 단순한 구성인 만큼 영화에 대한 이해도가 단숨에 드러나는 섬세한 작업이다.

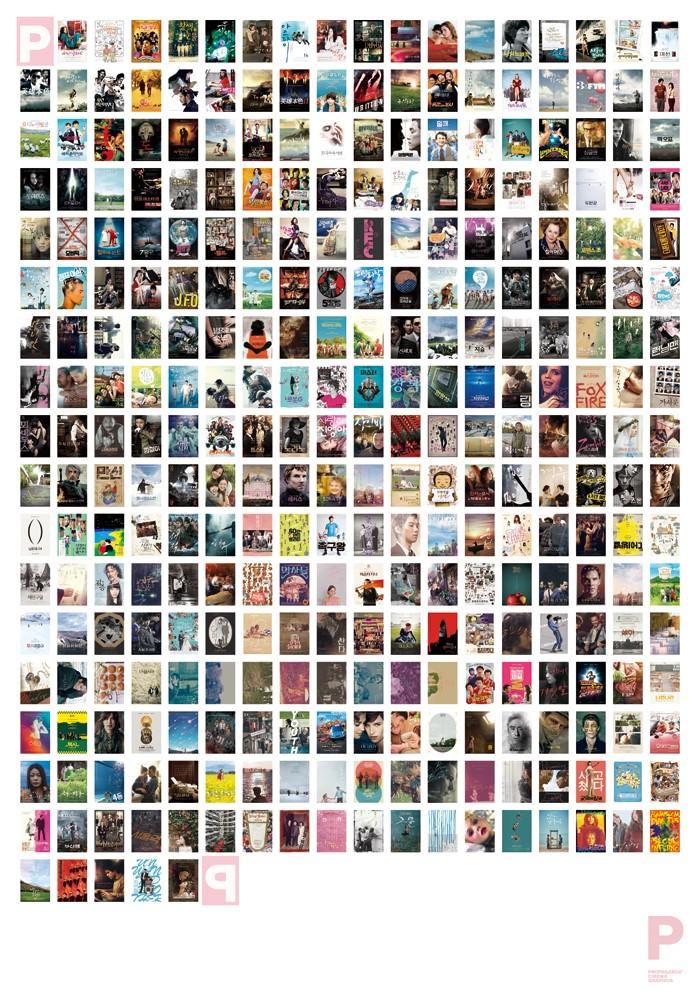

2016년 한해 동안 세 디자이너가 광고를 만든 영화가 60여 편 개봉했다. 한 달에 평균 5편이다. 블루레이 타이틀이나 TV 드라마 같은 작업을 빼고 순전히 영화만 세었다. 프로파간다는 책도 펴낸다. 앞서 소개한 <영화선전도감> 외에도 2007년부터 2016년까지의 작업물을 정리한 <PP(Propaganda Posters)>, <필름 타이포그래피> 시리즈 2편이 마니아 및 예비 디자이너들과 올해 만난 책들이다. 특히 현재 활발하게 활동 중인 현직 디자이너들이 작업물의 제작 과정까지 소개했다는 점에서 <필름 타이포그래피> 시리즈는 의미가 깊다. 홈페이지에는 어떤 디자이너가 어떤 작업을 했는지, 영화가 만들어진 시기는 언제이고 개봉한 시기는 언제인지 등의 정보가 꼼꼼하게 아카이빙 되어있다. 동시대의 디자이너이자 수집가, 기록자인 프로파간다의 이 부지런하고 애정 어린 선동은 멈추지 않는다.

프로파간다 홈페이지 [바로가기]