<Happy Together(해피 투게더)>(이하 <Happy Together>)는 김옥선(1967~)의 사진 시리즈로, 동양인 여성과 타 인종, 타 문화권, 혹은 다른 국적인 남성이 결합한 이성 커플이나 비슷한 조건의 동성 커플을 실내에서 촬영한 작품이다. 작품에 대한 구상은 한국인 여성으로서 외국인 남성과 결혼한 자신의 일상적인 의문에서 시작되었다. 결혼 생활에서 갖게 되는 차이에 대한 감각이 과연 개인적인 것인가 혹은 문화적인 것인가 하는 질문에서 작품이 비롯된 것이다. 그에 대한 탐구를 본격화한 <You and I(유 앤 아이)> 시리즈부터 이후 이를 연장하여 촬영한 <Happy Together>를 하나로 묶어 <Happy Together> 시리즈로 통칭하였다. 타 문화권 간의 결합, 개인 간의 결합과 제도적 문제에 이르는 탐구를 실내 인물 사진으로 끌어낸 이 시리즈는 처음 전시한 지 15년여가 지난 지금까지도 작가의 대표적인 작업으로 널리 알려져 있다.

작가가 활동을 시작했던 1990년대 중반은, 다른 분야와 마찬가지로 사진에 대한 사회문화적 접근을 다룬 외국 이론이 한국으로 폭발적으로 유입되고 관련한 활동들도 그만큼 증가했던 시기다. 작가의 대학 전공이 예술이 아닌 인문학이었음을 차치하더라도 작가의 관심과 주제가 그러한 시류와 맞물렸지만, 여성 사진가로서 김옥선만큼 지금까지 꾸준한 관심을 받아온 작가는 드물다. 김옥선이 처음으로 평단의 주목을 받은 시리즈는 <Woman in a Room(방 안의 여자)>(1996)로, 평범한 30대 여성들이 자신이 생활하는 집에서 자신의 신체를 드러내 보인 누드 사진 연작이었다. 또 <Living Room(리빙 룸)>(2000) 시리즈는 제주대학교 교수와 그 가족을 그들이 사는 집 거실에서 촬영한 작품으로, 인물과 공간 모두 현대 한국 중산층의 계급적 초상을 건조하게 보여주도록 최소한의 디렉션과 정면 조명을 사용했다.

비슷한 시기, 유형학적 혹은 문화 인류학적 시도와 아카이브적 사진의 흐름 속에서 작업하는 한국 사진가들이 물론 존재했다. 그 교차 속에서 그들 각자가 드러내는 시선의 방향이 엇갈리는 모습을 지금 확인하는 것은 흥미로운 일이다. 똑같은 구조의 임대 아파트에 사는 가족들의 다채로운 모습을 촬영한 정연두의 사진도 방법상으로 유사하지만 김옥선의 시선은 훨씬 건조하다. 정연두가 이들을 촬영하기 위해 그들의 집으로 벨을 누르고 걸어 들어간다면, 김옥선의 사진은 집과 모델을 일시적으로 사진관에 옮겨 놓고 셔터를 누른 것처럼 느껴진다(그리고 다시 갖다 두었을 것이다). 사진가와 대상 사이의 잘 조율된 거리감 때문이다.

김옥선은 2000년대 중반 제주도에 사는 외국인들을 제주의 야외 장소에서 촬영한 <Hamel’s Boat(함일의 배)> 연작을 작업한 후, 또다시 공간과 인물 간의 거리낌으로 돌아온 <No Direction Home(노 디렉션 홈)>(이하 <No Direction Home>)에서는 외국인들이 한국의 집에서 사는 모습을 실내에서 촬영하였다. 한국적인 기호들의 총체인 집 자체의 초상과 인물의 초상이 결합한 이 연작에서 그의 거리 조율은 더욱 섬세하고 예리해졌다. 카메라 뒤에 있는 사람의 침착하고 고요한 시선, 비어 있거나 교란된 틈을 향한 집요함, 우리가 무언가 껄끄럽다고 지칭할 때 그 말의 울림. 김옥선의 사진에 드라마틱한 것은 없지만, 분명 거기에는 드라마가 있다. 미묘한 껄끄러움, 부대낌, 어긋남과 불편함 같은 것들이 만들어내는 드라마다.

김옥선의 사진을 다시 보는 것은 흥미롭다. 무엇보다 다양한 삶을 살아가는 인물들의 당시와 그들이 늘어놓은 다국적의 문화적 부산물들, 당시로부터 지금까지의 사회적 변화를 돌아보는 일은 우리의 현재를 가늠하도록 하기 때문이다.

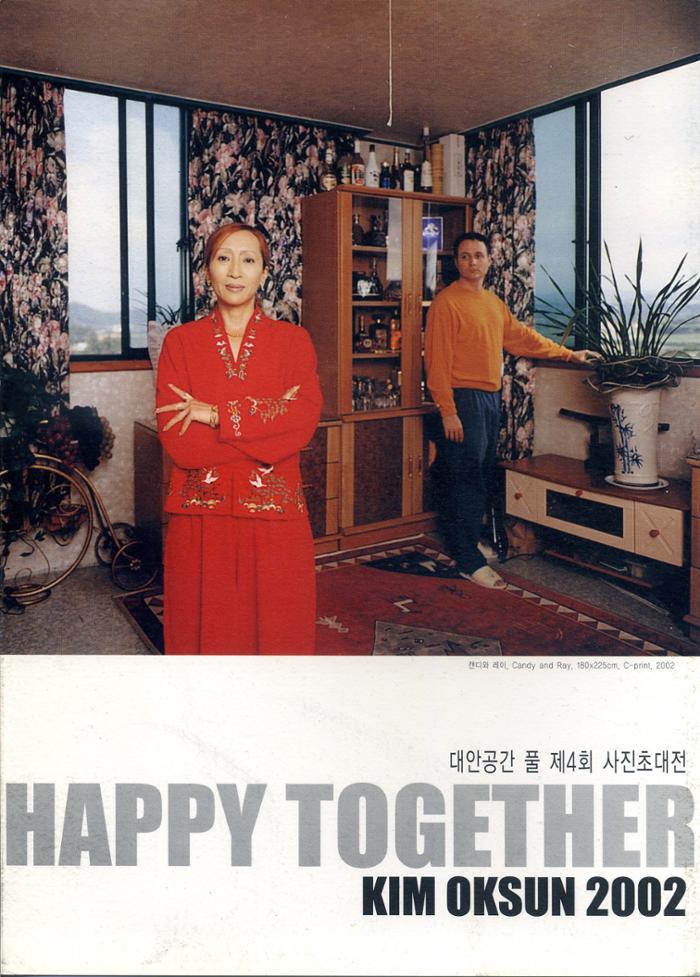

외국인과 결혼한 한국인 여성에 가해지던 제도적 차별은 점진적으로 개선되었다. 2004년 박찬경(1965~)은 김옥선의 <You and I(유 앤 아이)>에 부치는 글을 이렇게 시작했다. “국내결혼이나 국제가족이라는 말을 우리가 쓰지 않는 것처럼 국제결혼이라는 말은 조금 이상하다.” 지금 우리는 국제결혼이라는 말에 온통 둘러싸이게 되었지만, 대부분이 한국인 남성의 국제결혼에 대한 것이다. 국제결혼을 한 여성들의 이야기는 당사자가 한국인이건, 외국인이건 전형화되거나 쉽게 매도된다(한국인 남성과 외국인 여성의 결혼을 다루는 한국의 사진가로 이선민(1968~)을 참조). 국제결혼을 한 여성에 대해서 사회적 분위기가 얼마나 변화했는가를 곰곰이 생각해 볼 만한 문제다. <Happy Together>의 모델들이 자신이 좋아하는 것들로 꾸민 실내 인테리어는 사진 촬영을 위해 모델들이 직접 세팅한 배경이자 그들의 일상적 삶의 배경이기도 하다. 그들이 추구하던 모습과 현실적 삶은 뒤섞인 채 사진 속에 정박되었다. 두 사람 사이의 문화적 차이에 기인한 취향이 충돌하거나 융합되는 지점을 살펴보거나, 미국과 한국이라는 거주 지역의 차이에 따라 달라지는 주거 환경을 살펴보는 것도 흥미로운 일이다.

한편 <No Direction Home>의 한국적인 공간들, 이를테면 원룸과 흰색 이중 샷시와 좁고 낮은 싱크대, 널려 있는 옷가지와 집기들은 인물들과 조용하게 불화하고 그래서 붕 뜬 듯한 느낌을 준다. 그렇지만 <No Direction Home>이 전하는 이질감을 보고 있자면 조금은 익숙한 느낌이 들 것이다. 소규모 거주 공간들, 즉 원룸과 다세대 주택, 아파트 등은 분명 한국에서 직업을 갖고 거주 중인 외국인 모델이 빌렸거나 소유하고 있는 그 자신의 공간이다. 사진 속 방의 주인은 한눈에도 ‘한국 사람’이 아닌 이방인이지만, 자신의 공간에서 겪게 되는 불편과 불화는 지금 한국의 젊은이들에게 낯선 감정이 아니다. 오늘의 우리는 소규모 거주 공간, ‘집’보다는 ‘방’에 앉아 이케아 카탈로그를 들여다본다. 이케아 커튼은 이런 한국의 집에는 항상 너무 길고, 앞으로도 오랫동안 그럴 것이다. 외부의 기호를 필사적으로 동원해 집에 자신의 취향을 욱여넣지만, 그럼에도 어색하게 자신의 방에 앉은 인물은 표류의 여러 모습을 떠올리게 한다.

이런저런 감상 속에서 다시 우리의 시선을 잡아끄는 것은 역시 카메라를 바라보는 모델이다. <Happy Together>에서 동양인 여성(혹은 남성) 파트너가 카메라를 물끄러미 바라보고, 그에 반해 다른 한 사람(남편 혹은 파트너)이 다른 곳을 바라보거나 다른 행동을 취한다. 김옥선의 인물들과 눈이 마주치면 낯섦과 교감이 교차한다. 우리의 낡은 앨범 속에 꽂힌 사진들의 친밀함과 다큐멘터리 사진 속 인물이 우리를 바라볼 때의 뜨악함, 그 사이 즈음에 그들이 있다. 친밀한 관계인 두 사람은 서로 조금 낯설어 보이지만, 그렇다고 위급한 상황에 있는 것 같지도 않고, 실내 공간이 주는 안정감 덕분에 서로가 완전한 타인처럼 보이지도 않는다. 자신과 타인 사이의 경계가 사라지거나 부각되는 그 아슬아슬한 지점을 더하거나 덜하지도 않게 보여주는 것. 관계에 대한 질문은 여전히 우리를 사로잡는다. 지금 우리는 사진을 보며 이들이 지금은 어떻게 지내고 있을까 궁금해한다. 같은 질문을 인물들은 우리에게 돌려준다.