1969년 3월 22일에 한 전시가 막을 올렸다. 스위스 쿤스트할레 베른에서 개최한 <네 머릿속에 거하라: 태도가 형식이 될 때 (작업 - 개념 - 과정 -상황 - 정보)><이하 <태도>전)이다. 큐레이터 하랄트 제만의 세계가 본격적으로 형상을 갖추기 시작한 시점이다. 이때 제만은 작업실-미술관-갤러리로 이루어진 현대 미술의 삼각형 감옥을 폭파하고 싶었다. 어떻게? 전시를 오브제가 아닌 제스처를 담아내는 그릇으로 전환하기로 한다. 제스처, 즉 태도는 예술가라는 한 개인의 표식뿐만 아니라 한 세대의 문양을 담아내는 형식이 되었고, 미술관은 그 자체로 복닥대는 작업실이자 광장이 되었다.

마이클 하이저: 흔적 남기기

<태도>전은 쿤스트할레 내부뿐만 아니라 외부에도 작품을 전시함으로써 미술관과 도시 사이의 경계를 흔들었다. 헤르 반 엘크는 거리의 보도블록 하나를 실물 크기 사진으로 바꾸어 버렸고, 리처드 아르치웨거는 미술관 내부와 외부 곳곳에 점을 찍으며 공간에 주석을 다는가 하면, 로버트 베리는 지붕 위에서 방사성동위원소를 발산했다. 마이클 하이저는 ‘베른 디프레션’(Bern Depression)(1969)과 ‘시멘트 슬롯’(Cement Slot)(1969)을 제작했는데, 그의 작업은 전시의 태도와 많은 부분 공명한다. 여러 지역에서 진행된 <디프레션> 연작 중 하나인 ‘베른 디프레션’에서 하이저는 미술관 앞마당 보도를 렉킹볼로 스물다섯 번 내리쳐 깨부쉈고, ‘시멘트 슬롯’에서는 반대로 뒷마당 풀밭에 길을 내고 그 틈에 시멘트를 부었다. ‘베른 디프레션’만 보면 산업 문명에 대한 비판처럼 보이지만, 짝패를 이루는 ‘시멘트 슬롯’과 함께 보면 그런 해석은 어려워진다. 풀밭에 시멘트를 붓는 행위는 분명 산업 문명적이기 때문이다. 고고학자 아버지를 둔 하이저가 인류 문명의 문제에 꾸준히 천착했다는 사실은 익히 알려져 있다. 대표작인 ‘더블 네거티브’(Double Negative)(1969)로 확장될 <디프레션> 시리즈 역시 이러한 맥락에서 이해해야 한다. 하이저는 실제로 해당 연작을 통해 전 세계 인류가 역사를 가로질러 지어온 기념비적인 건축물을 부정적인 형태로 제시하고 싶어했다. 기념물을 남기되 눈에 보이지 않은 기념물을 남기는 것이다. ‘베른 디프레션’과 ‘시멘트 슬롯’은 각각 부수고 구축하는 상반된 과정으로 이루어졌지만, 원래 있던 지형물을 변형시켜 특정한 형태를 남겼다는 공통점을 공유하고 있다. 지금 여기에 존재하는 한 인간의 흔적을 남긴 결과물인 셈이다. 마치 인간과 환경 사이의 대결처럼 보이기도 한다. 자기 세계를 구축하고 무언가를 남기려는 인간적 본능은 예술적 제스처를 추동하는 근원적인 에너지이기도 하다.

아르테 포베라: 편재하는 에너지

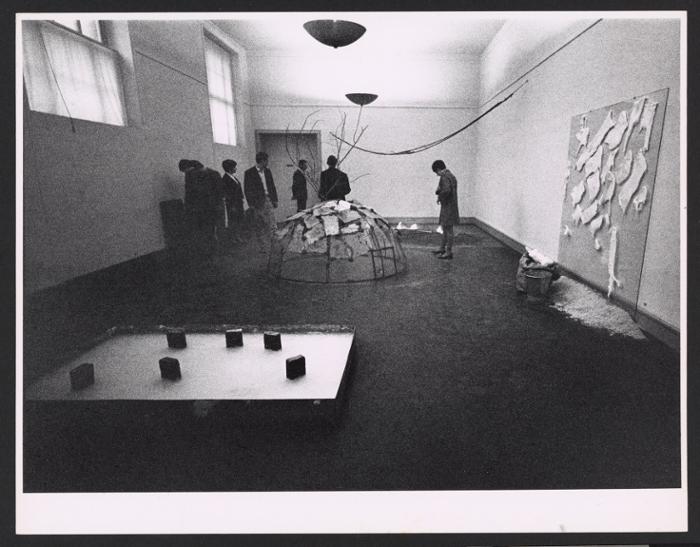

쿤스트할레 아래층 전시장 중 한 곳에는 아르테 포베라 작가들이 모여 있었다. 알리기에로 보에티, 조반니 안셀모, 마리오 메르츠, 질베르토 조리오가 그들 각자의 작품을 통해 편재하는 에너지의 존재를 드러냈다.

조반니 안셀모는 에너지의 흐름과 더불어 유동하는 건축적 풍경을 보여주었다. 이 방에 안셀모의 작품은 총 네 점이 전시됐다. 그중 전시장 중앙부에 놓였던 ‘무제’(Untitled)(1969)는 하나의 오브제로 완결되기를 거부하며 에너지의 변화 가능성을 오롯이 담아낸다. ‘무제’는 갈바 철판으로 제작한 상자 속에 생석회 녹인 물을 부은 뒤 거기에 벽돌 몇 개를 배치한 작업이다. 갈바 철판, 생석회, 벽돌은 모두 건축 재료이므로 자연스레 건축에 관해 생각하게 된다. 이 작품은 분명 작가에 의해 '인공적으로' 건축되었지만 완결되기는 어려운 건축물이다.

물속에 존재하는 생석회가 굳지 않고 액체 상태로 남아 있는 한 이 '건축물'은 무엇이라도 될 수 있으며, 항상 유동적인 상태로 남아 있게 되는 까닭이다. 그런데 액체 상태를 유지하려면 인간이 지속적으로 개입해 물 높이를 일정 수준으로 유지해주어야 한다. 하지만 여기서 인간의 개입 여부가 중요한 문제는 아니라고 생각한다. 맞은편 벽면에 기대어 놓여 있던 ‘솜이 유리에 던져지고 거기 머물다’(Il cotone batnato viene buttato sul'vetro e ci resta)(1969)를 살펴보면 이 부분이 좀 더 분명해진다. 이 작품은 물에 적신 솜을 유리판 위에 붙이고, 솜이 마르면서 중력에 더는 저항하지 못하고 바닥으로 떨어지는 과정에서 형성되는 풍경을 보여준다. 앞 작품과 달리 인간이 굳이 개입하지 않더라도 물질의 변화 과정을 통해 건축적 변화가 이루어지게 되는 셈이다. 따라서 작품이 보여주는 것은 변화를 가능케 하는 에너지 그 자체라고 여겨진다. 인간의 개입과 물질의 상태 변화 모두 에너지를 필요로 하며, 에너지가 흐르는 한 형태는 영구히 고정되지 않은 채로 남는다.

마리오 메르츠의 ‘워터슬립(유리 이글루)’(Acqua scivola(Igloo di vetro)’(1969는 작은 요소들이 군집하여 하나의 덩어리를 이루었을 때 ‘1+1=3’이 될 수 있다는 사실을 보여준다. 메르츠는 이글루가 가장 좁은 공간에 가장 많은 요소를 배치할 수 있는 형태라고 말했다. 그의 대표작이기도 한 이글루 시리즈는 전시 장소에 따라 그 재료와 형태를 달리한다. <태도>전에 전시된 이글루는 유리 타일로 만들어졌는데, 중심에는 나뭇가지가 하나 꽂혀 있어 이글루 내외부를 가로질렀다. 나무는 다른 모든 생명체와 마찬가지로 그 자신의 자족적인 삶을 가지고 있지만 언제나 외부 세계와 연결되어 있다.

나무의 몸은 모든 부분이 외부의 영향을 받아들이는 흡수체와도 같다. 투명한 유리 타일도 별반 다르지 않다. 불투명한 재료와 달리 이글루 내부를 외부와 완전히 분리시키지 않기 때문이다. 나뭇가지와 유리 타일이 연합해 이룬 이글루는 다시 하나의 단위체가 되어 고유한 의미를 생산해내지만, 동시에 각각의 물질들은 여전히 자기 목소리를 내고 있다. 이들이 자기 자신으로 존재하지 않는다면 이글루 역시 성립할 수 없다. 그리고 이들이 여전히 자기 자신으로 존재하고 있기에 이글루는 계속 가변적인 형태로 남는다. 이글루는 언제라도 해체될 수 있고, 이들 재료를 활용해 새로운 구축물을 만들 수 있기 때문이다.

메르츠의 작품 옆에 있던 질베르토 조리오의 ‘갈대와 횃불’(Giunchi e fiaccole)(1969)은 물질의 저면에 있는 순수한 에너지를 정화해 보여준다. 작가는 긴 갈대 줄기를 전시장에 빨랫줄처럼 걸어 놓고, 그 위에 횃불 토치 네 개를 고정했다. 그리고 전시장에서 그것들을 직접 불태웠는데, 떨어진 재는 밑바닥에 깔려 있던 시멘트 파우더 위로 떨어져 내렸다. 불은 정화하는 물질 중 하나로 조리오의 작품에서 중요한 역할을 담당한 재료 중 하나다. 불에 타는 과정에서 사물의 기존 형태가 무너지고 모든 형상 속에서 편재하는 에너지의 정수와 같은 것이 간접적으로 그 모습을 드러낸다.

미니멀리즘과 개념미술: 제작과 감상의 과정

위층에는 미니멀리즘과 개념미술에 할애된 방이 하나 있었다. <태도>전에서 두 사조는 회화의 평면성과 관련된 기존 미술사적 맥락에서 살짝 비켜나 예술 작품을 이루는 가장 본질적인 요소가 무엇인지 질문한다.

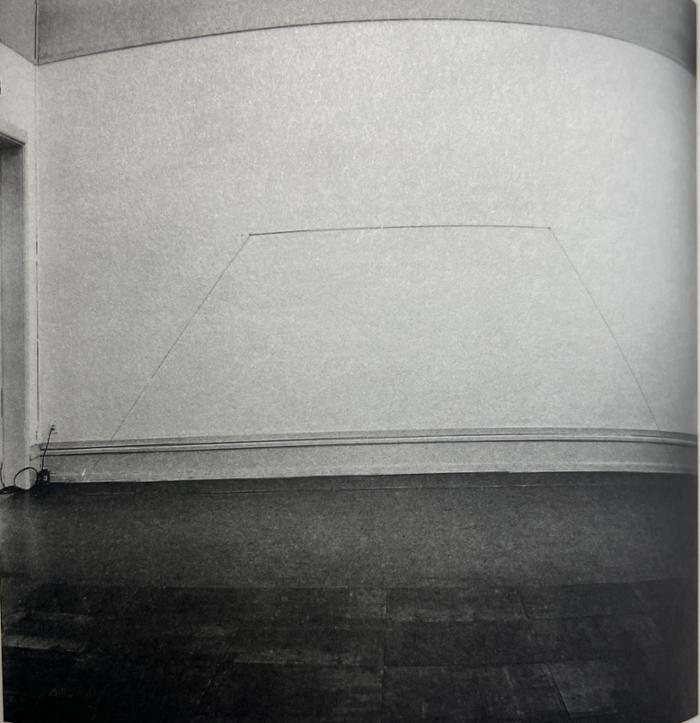

정중앙에 놓인 칼 안드레의 ‘스틸 피스’(Steel Piece)(1968)와 맞은편 벽면에 배치된 프레드 샌드백의 ‘은회색 끈 사다리꼴‘(Silver Grey Cord Trapezoid)(1967)은 서로의 작업을 확장하며 감상의 중요성을 강조한다. 바닥에 놓인 칼 안드레의 ‘스틸 피스’는 36개의 구리 타일로 구성되었다. 그는 작품이 자아내는 환영적 공간을 최대한 제거하고, 관람자가 작품 위를 직접 걸으며 물질 그 자체를 감각하기를 바랐다. 있는 그대로의 물질을 감각하는 과정에서 사회적 차원에서 덧씌워진 상징적 가치도 휘발되어 날아간다. 그에 반해 프레드 샌드백의 작업은 하나의 물질이 어디까지 환영을 만들어낼 수 있는지 보여준다. 샌드백은 고무줄로 안드레의 작품과 아랫변의 너비가 같은 사다리꼴 형태를 만들었는데, 물질 그 자체를 주장하는 안드레의 작품을 확장하는 동시에 반론을 제기하는 것처럼 보인다. 이 작업은 정면에서 보면 2차원 사다리꼴로 보이지만 측면에서 보면 3차원이라는 사실을 알 수 있다. 고무줄은 이런 식으로 단순한 고무줄임을 넘어 상상적 공간을 형성하고, 더 나아가 전시 공간의 구조를 복합적으로 만든다. 칼 안드레의 작업과 마찬가지로 관객의 지각이 작품이 작동하도록 하는 핵심 요소이지만, 샌드백은 안드레와 달리 하나의 물질이 가진 상상적 가능성에 방점을 찍고 있다. 두 사람의 작품은 상반된 방식으로 물질적이다.

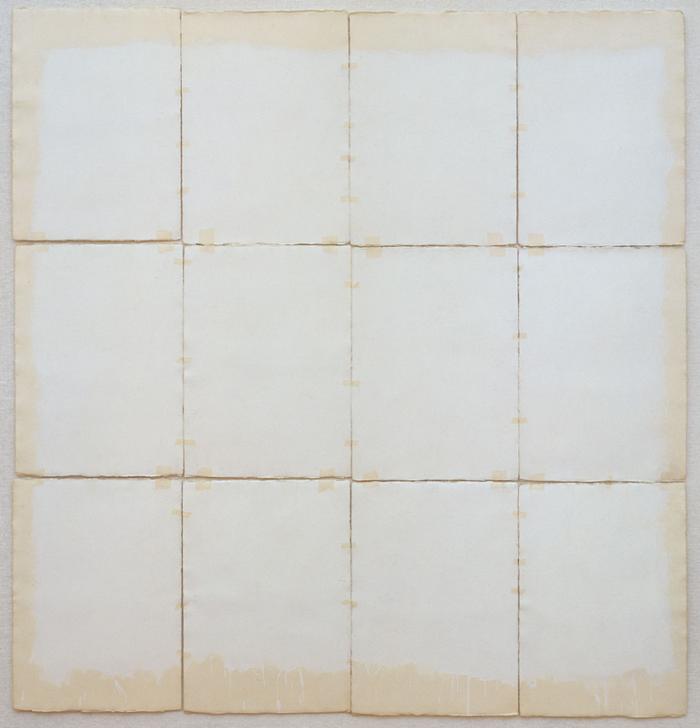

한편 ‘스틸 피스’를 가운데 두고 마주 보고 있는 솔 르윗과 로버트 라이먼의 작품은 회화의 제작 과정에 관해 탐구한다. 두 작품 모두 최종 결과물은 벽 위에 배치된 비슷한 구조의 평면 그림이지만 두 작가의 관점은 거의 정반대에 가깝다. 이들은 작품의 제작 과정을 각각 다른 방식으로 드러냄으로써 무엇이 참으로 예술적인 것인지 서로 다른 해답을 제시한다. 주지하다시피 솔 르윗은 작품을 이루는 근본적인 요소가 개념이라고 보았다. <태도>전에 전시된 ‘월 드로잉 #12’(Wall Drawing #12)(1969)는 스위스 화가 마르쿠스 라에츠가 솔 르윗의 매뉴얼에 따라 연필로 제작했다. 농도가 각기 다른 네 개의 정사각형이 다시 하나의 정사각형을 이루고, 이 정사각형이 다시 네 개씩 모여 더 큰 정사각형 네 개를 이루는 형태다. 르윗은 자신의 지시 사항만 정확히 지킨다면 작품을 실제로 제작하는 사람이 누구인지는 크게 중요하지 않다고 생각했고, 실제로 작품을 이루는 근본 요소가 작가의 아이디어라고 여겼다. 그에 반해 로버트 라이먼에게 중요한 것은 손의 흔적을 보여주는 것이다. ‘클라시코 3’(Classico 3)은 총 12장의 클라시코 종이가 하나의 커다란 사각형을 이루고 있는 형태로 이루어졌다. 라이먼은 마스킹 테이프로 12장의 종이를 서로 연결해 붙이고, 이 12장의 종이가 모여 이루어진 커다란 사각형의 테두리에도 마찬가지로 테이프를 붙였다. 그 위에 흰색 물감을 칠한 뒤 테이프를 떼어낸 결과물이 이 작품이다. 이 과정에서 손의 흔적과 함께 작업 과정이 투명하게 드러난다. 그리고 물감이 묻어 회화적 화면을 이루는 부분과 물감이 묻지 않아 종이의 원래 색깔이 그대로 드러나는 부분이 대비되며, 상상적인 화면과 물질적 지지체가 병존하게 된다.

이 방에서 미니멀리즘과 개념미술은 꼭 물질과 개념의 대립으로 제시되지만은 않는다. 오히려 예술을 진정으로 예술로 만드는 요소는 무엇인가 하는 문제를 공통적으로 다루고 있다는 점에서 둘의 구분이 사라지는 것처럼 보이기도 한다.

삼각형은 폭파되었는가?

<태도>전은 미니멀리즘, 개념미술, 대지미술, 아르테 포베라 등 완결된 형태보다는 (제작이든 감상이든) 예술적 과정을 수행하는 과정을 통해 비로소 예술성을 확보하는 새로운 형태의 예술을 담아냈다. 그렇지만 삼각형은 성공적으로 폭파되었던 것일까? 어느 정도 효과를 거둔 것은 부정할 수 없을 것 같다. 예술의 한계를 시험하는 도전적인 제스처들을 전시에 담아낸 결과 미술관은 과부하라도 걸린 듯 서서히 스스로를 파괴되는 양상을 보였다. 그러나 삼각형이 진정으로 '폭파'되었다고 말하기는 어렵다. 예술가는 여전히 자신의 의도를 관람자에게 전달해줄 중개인을 필요로 했고, 작품과 관람자는 여전히 서로를 소외시켰다. 그도 그럴 것이 미술관 건물과 도시 곳곳을 '파괴'한 이 '난해한' 전시가 커다란 논란을 불러일으켜 제만이 쿤스트할레 디렉터 직을 사임하는 결과를 낳았기 때문이다.

제만은 이후 삼각형을 폭파하기보다는, 삼각형 a를 대체할 삼각형 b를 만드는 방식으로 선회하기로 한 것으로 보인다. <태도>전에서 다루어진 인간의 창조적 에너지는 제만의 다른 전시에서 '개인적 신화', '강박의 박물관' 같은 개념으로 확장된다. 이를 통해 그는 기존 질서에 균열을 낸 개인들의 상징적 세계에 경의를 표함으로써 대안적인 미술사를 제시하고자 했다. <태도>전은 그 여정의 시작이었다.