인간의 역사에서 예술이 생존을 위한 필수조건은 아니었지만, 삶 속에 녹아 들어 있는 수만 가지의 흔적은 인류가 그동안 얼마나 예술을 사랑하고 향유하고 싶어했는지를 보여준다. 동시에 예술이 삶의 수단이자 전부인 사람이 있지만, 어떤 이에게는 그저 어렵고 먼 존재인 것도 사실이다.

이제 포스트모더니즘 시대를 통과하며 그 가치의 기준은 더더욱 모호해지고 지극히 주관적인 판단 속에서 무엇이 예술인지 정의하는 것마저 어려워졌다. 하지만 예술은 어렵다고 멀어지기엔 너무나 아름답고, 즐겁다. 난해하다고 느낄 수 있는 현대미술부터 어쩐지 늘 장황하기만 한 듯한 고전까지, 3권의 책을 통해 이전과는 조금 다른 방법으로 편하게 예술을 바라보자.

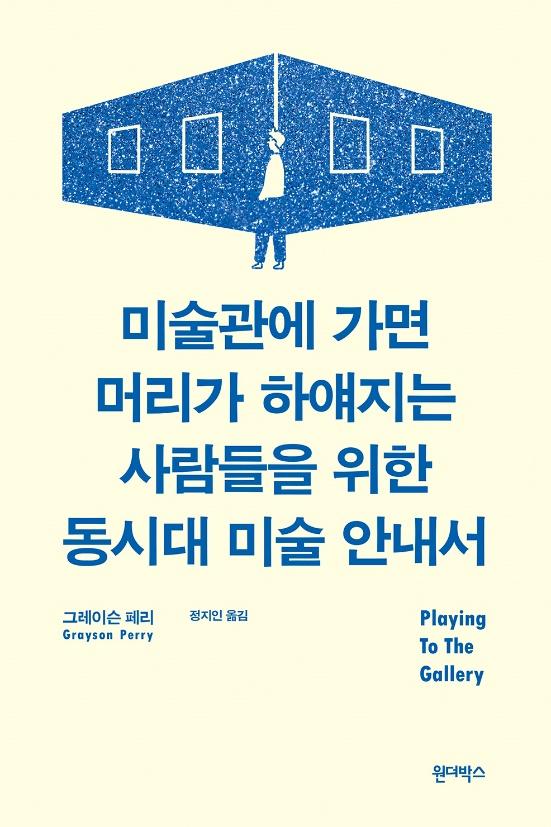

1. <미술관에 가면 머리가 하얘지는 사람들을 위한 동시대 미술 안내서>(2019)

몇 년 전, 샌프란시스코 소재 현대미술관(MoMA)에서 한 청년이 ‘그냥’ 바닥에 놓아둔 안경을 관람객들이 작품으로 오해하여 감상한 일화는 꽤 유명하다. 현대미술, 그러니까 저자도 책 서두에서부터 언급하는 우리의 동시대 미술(Contemporary Art)은 지금 여기에 있다. 노래 가사처럼 작품인 듯 작품 아닌 작품 같은 요즘 작품 말이다.

때때로 우리를 혼란에 빠트리고, 예술이 가진 가치를 통째로 흔들어 놓기도 하는 당혹스럽고 파격적인 동시대 미술은 어떻게 여기까지 온 것일까? 책의 제목처럼 미술관에 가면 머리가 하얘지는 경험을 가져본 사람이라면 미의 기준이 무엇인지를 생각해볼 수밖에 없다.

이 책에서는 나만 모르는 게 무식해 보일까 미처 하지 못했던, 그러나 사실은 대부분의 사람이 갖고 있던 물음들에 관해서 이야기한다. 손이 닿을 듯 말 듯한 몸 한구석을 시원하게 긁어주는 듯한 적절한 비유는 무릎을 탁 치며 고개를 끄덕이게 하고, 본업이 예술가인 저자가 대변해주는 관객과 예술가의 입장은 사실 크게 다르지 않음을 알게 해준다.

본문에는 한 끗 차이로 작품과 작품이 아닌 것을 구분해보는 여덟 개의 테스트 ‘예술의 경계선 때리기'가 나온다. 예를 들어 쓰레기 하치장에 테스트작품을 두었을 때 누군가 왜 이런 곳에 예술품이 있는지 의아해한다면 그것은 예술작품이고, 같은 물건이라도 예술가가 만들었느냐에 따라 해석의 결과는 달라진다는 것. 내 눈앞에 있는 해석 불가한 ‘테스트 작품'이 진정한 예술 작품인지를 판단하는 것은 결국 본인의 몫인 셈이다.

2. <몸짓으로 그림을 읽다> (2018)

그림 속에 등장하는 생명체는 주로 주제를 전달해주는 매개체의 역할로 사용되어왔다. 표정과 몸짓, 색과 위치, 크기 등. 그림의 분위기를 주도하고 주목성을 갖고 있는 것은 언제나 생명체가 하는 일이었다. 캔버스와 물감을 이용한 그림이 주를 이루던 시절, 동서양 할 것 없이 한 장면을 그림으로 담을 때는 상황이 가장 효과적으로 표현되어야 했기에 인물의 움직임은 매우 중요한 요소였다.

여기에 몸짓으로 그림을 해석해보는 흥미로운 책이 있다. 저자는 달리다, 춤추다, 머리를 빗다, 때리다, 밟다, 불다, 입을 맞추다, 껴안다, 먹다, 마시다 등 40여 가지의 움직임이 그림에 녹여져 있는 것을 찾아 새로운 해석의 여지를 준다. 오로지 그림에 등장하는 인물들의 행동들을 세분화시키고 해석을 돕는다. 동서양의 문화 차이로 달라진 인물들의 몸짓을 비교해보는 부분도 매우 흥미롭다.

3. <사물들의 미술사 액자> (2018)

전시 공간에서 구성이란 작품을 제외한 나머지 요소까지 함께 디자인하는 것을 의미한다. 작품을 제외한 나머지 공간, 벽의 넓이가 얼마만큼 남는가, 그림과 액자 사이의 여백의 차이 까지 생각하는 것. 즉 피사체와 배경을 나누어 인식하는 'figure and ground'의 개념이 적용된다.

늘 그림을 지원하는 역할로만 여겨졌던 액자는 사실 알고 보면 그 시대에 유행했던 양식이나 기술의 수준, 관련된 이야기들을 잘 알 수 있는 도구였다. 옛날부터 작품에 가려져 왔지만 사실 하나의 '작품'으로 완성되기 위해서는 연약한 나무판자나 천 뒤에 테두리를 둘러주는 액자의 존재가 무엇보다 중요했으며 갤러리에서도 그림이 온전히 작품으로 존재할 수 있는 매개체였다.

<사물들의 미술사-액자> 편에서는 시대에 따라 그 생김새도 천차만별로 변화해 온 액자의 이야기를 담았다. 새로운 해석의 즐거움을 열어주는 액자는 양식, 역사, 문화 등 생각보다 많은 이야기를 담고 있으며, 그동안 아무도 주목하지 않았지만 이 책에서만큼은 매우 훌륭한 주인공으로서 흥미로운 이야기들을 들려준다.

그림으로 숨 쉬고 맛있는 음악을 찾아 먹는 디자이너입니다. 작품보다 액자, 메인보다 B컷, 본편보다는 메이킹 필름에 열광합니다. 환호 섞인 풍경을 좋아해 항상 공연장 마지막 열에 서며, 동경하는 것들에게서 받는 주체 못 할 무언가를 환기하기 위해 글을 씁니다.