“기회는 스스로 만드는 것이다.” 식상하기 짝이 없는 말이다. 자기계발서에 단골로 등장하는 문구 같기도 하고. 꼰대의 잔소리 같기도 하다. 하지만 왠지 이 말에 기대고 싶어질 때가 있다. 엄청난 돈도, 굉장한 백도 없는, 말 그대로 아무것도 없는 우리가 우리 손으로 기회를 만들어 성공할 수 있다는 그런 환상 같은 걸 믿고 싶어질 때가 있다는 이야기다.

다행인 건 이 말을 증명해낸 사례가 실제로 세상에 존재한다는 거다. 뛰어난 단편영화를 만들어 주목을 받고 그 단편영화를 장편영화로 만들면서 영화계에 화려하게 데뷔한 <위플래쉬>의 데미언 셔젤 감독이나 <디스트릭트9>의 닐 블롬캠프 감독, <검은 사제들>의 장재현 감독처럼 말이다. 그러니 장편영화가 된 단편영화들을 감상하면서 우리 모두 약간의 희망 같은 걸 품어볼 수 있지 않을까? 단편영화가 장편영화가 되면서 어떤 점이 달라졌는지 비교하며 감상하는 즐거움도 함께 누리면서.

<위플래쉬(Whiplash)>가 <위플래쉬(Whiplash)>로

- 감독

- 데이미언 셔젤

- 출연

- J.K. 시몬스, 조니 시몬스

- 개봉

- 2013

- 감독

- 데이미언 셔젤

- 출연

- 마일즈 텔러, J.K. 시몬스

- 개봉

- 2014

사실 데미언 셔젤 감독이 찍고 싶었던 것은 <위플래쉬>가 아니었다. 아주 오래전부터 데미언 셔젤 감독의 마음 속엔 <라라랜드>가 있었다. 하지만 경력도 일천한 신인감독이 제작비가 많이 들어가는 대규모 뮤지컬영화를 만든다는 건 언감생심. 투자를 받을 방법도 없었다. 그래서 셔젤 감독은 일단 자신의 경험을 바탕으로 한 음악영화를 하나 만들어야겠다고 마음먹는다. 그래서 쓰게 된 시나리오가 바로 ‘위플래쉬’. 실제 고등학교 때 드럼을 연주했던 셔젤 감독에게는 꼭 <위플래쉬>의 ‘플랫처’ 같은 밴드 지휘자 선생님이 계셨단다. 당시 드럼을 연주하면서 “예술은 즐거워야한다”와 “예술을 위해서는 고통스러운 노력이 필요하다” 중 어떤 것이 옳은지, 어떤 것을 따라야 할지 많은 고민했던 셔젤 감독. 그 고민은 십여년의 세월 동안 감독의 마음속에 자리 잡고 있다가 마침내 영화의 형태로 세상에 모습을 드러낸 것이다.

‘위플래쉬’ 시나리오까지는 완성했는데 셔젤 감독은 또 한 번 난관에 부딪혔다. <라라랜드>든 <위플래쉬>든 어쨌든 신인감독의 작품인 건 마찬가지. 그 누구도 투자해줄 생각을 하지 않았던 것. 그래서 셔젤 감독이 선택한 최후의 수단이 바로 단편영화를 만드는 것이었다. 장편 시나리오 중에서 ‘앤드류’가 처음 밴드에 들어와 연습하면서 플랫처와 맞닥뜨리는 장면을 뽑아내서 <위플래쉬>라는 이름의 18분짜리 단편영화로 만든 것. 셔젤 감독의 선택은 적중했다. 18분짜리 <위플래쉬>는 2013년 선댄스 영화제 단편 부문에서 심사위원상을 받게 되고 그 수상경력 덕분에 곧바로 그토록 원하던 투자를 받게 된 것이다. 단편영화 <위플래쉬>는 투자를 받기 위한 일종의 샘플이었던 된 셈.

완성된 시나리오도 있겠다. 시나리오 중 일부는 단편영화로 만들어 보기도 했겠다. 셔젤 감독은 내친김에 장편영화 버전의 <위플래쉬>까지 거침없이 완성한다. 18분짜리 단편영화가 106분짜리 장편영화가 되는 데 걸린 시간은 고작 10주. 촬영은 심지어 19회차 만에 끝내버렸다. 총제작비도 330만 달러 정도. 헐리우드 대작 영화들에 비하면 초저예산이었다. 이 모든 게 가능했던 건 플랫처와 앤드류의 대결이 주된 줄거리라 화려한 로케나 CG가 필요없었기 때문이기도 했다. 플랫처 역을 맡은 J.K 시몬스를 빼곤 이렇다할 인지도 높은 배우가 등장하지 않았던 것도 있고. 더군다나 앤드류 역할을 맡은 마일즈 텔러가 15살때부터 드럼을 쳤던 실력자인 덕분에 대역도 없이 사운드도 직접 녹음할 수 있었다. 당연히 시간과 돈은 절약될 수 밖에.

시제품처럼 만든 단편영화 덕분에 데뷔작을 만들게 되고 그 데뷔작이 2014년 선댄스 영화제에서 심사위원 대상은 물론 제87회 아카데미에서는 남우조연상을 비롯해 편집상, 음향상을 받으면서 애초에 만들고 싶었던 <라라랜드>까지 만들게 되고 그 뒤로는 세계 유명 감독 반열에 오르게 된 데미언 셔젤 감독. 그 시작에 18분짜리 <위플래쉬> 단편이 있었다는 걸 생각하면 이 단편을 다시 보게 된다. 자세를 조금 고쳐 앉고서. 일종의 성지순례 하는 느낌으로.

<얼라이브 인 요하네스버그(Alive in Joburg)>가 <디스트릭트9(District 9)>으로

- 감독

- 닐 블롬캠프

- 출연

- 제이슨 코프

- 개봉

- 2005

- 감독

- 닐 블롬캠프

- 출연

- 샬토 코플리, 바네사 헤이우드, 제이슨 코프, 데이빗 제임스

- 개봉

- 2009

2005년, 광고와 단편영화를 주로 찍던 젊은 무명감독 닐 블롬캠프는 어렸을 적 살았던 남아공의 요하네스버그로 향한다. 어린 시절, 보고 들었던 전쟁 난민과 소수 인종에 대한 차별을 외계인에 빗대어 SF영화를 찍어야겠다고 마음먹고서 말이다. 그렇게 완성된 것이 7분 짜리 단편영화 <얼라이브 인 요하네스버그(Alive in Joburg)>. 외계인이 지구에 상륙한 이후 남아공에 거주하게 되면서 요하네스버그 주민들의 삶에 어떤 변화가 일어났는지에 대한 이야기를 다큐멘터리 형식으로 그리고 있다. 이 영화에서는 컴퓨터 그래픽과 주민들의 인터뷰가 마치 실제 다큐멘터리인 듯 혼재되어있다. 흥미로운 것은 이 영화에서 등장하는 외계인에 대한 주민들의 인터뷰는 실제 주민들의 인터뷰라는 것. 영화 속에서는 외계인들에 관해 물었고, 실제로는 짐바브웨 난민에 대해서 물었다는 것이 다를 뿐. 편견과 두려움에 사로잡힌 주민들은 난민들을 외계인처럼 묘사하고 있었던 것. 이것이 바로 이 영화의 시작이자 끝. 혹은 전부였다.

이 단편영화로 주목을 받게 된 닐 블롬캠프 감독에겐 커다란 행운이 찾아온다. 마이크로 소프트의 최고 히트게임인 <Halo>의 영화화를 위한 감독으로 극적으로 뽑혔던 것. 게다가 <Halo>의 제작을 맡게 된 피터 잭슨 감독과 함께 일하는 영광까지 얻게 된다. 하지만 기쁨도 잠시 <Halo>의 영화화를 위해 열심히 준비 중이던 닐 블롬캠프 감독은 제작이 무산되었다는 청천벽력같은 소식을 듣게 된다. 단편영화 몇 편 연출한 경력이 전부인 닐 블롬캠프 감독에게 <Halo>와 같은 대작을 맡기기가 불안했다는 거다. 하지만 좌절하기엔 일렀다. 피터 잭슨 감독은 이왕 이렇게 만나게 된 이상 함께 새로운 영화를 제작하기로 하고 닐 블롬캠프 감독과 여러 아이디어를 나누기 시작한다. 그리고 마침내 닐 블롬캠프 감독의 7분짜리 단편영화 <얼라이브 인 요하네스버그(Alive in Joburg)>를 모티브로 장편영화를 만들자는 데 의견을 모은다. 처음부터 장편 시나리오가 있고, 그중에 일부를 단편으로 만들었던 <위플래쉬>와는 전혀 다른 작업이었다. 결코 쉽지 않았다. 다큐멘터리 형식이라 결정적으로 장편영화로 만들 이야기가 부족했기에 닐 블롬캠프 감독은 각본가 테리 타첼(Terri Tatchell)과 함께 각기 다른 캐릭터를 주인공으로 여러가지 버전의 시나리오를 쓴다. 그러다가 결국 ‘위커스’가 주인공인 지금의 버전이 최종 결정되면서 우리가 아는 그 <디스트릭트 9>이 탄생하게 되었던 것이다.

컴퓨터 그래픽만 봐서는 믿을 수 없지만 <디스트릭트9>은 보통 헐리우드 로맨틱 코미디 영화의 예산 정도밖에 안되는 3천만달러 예산으로 제작된 저예산 SF영화. 애초에 만들려고 했던 <Halo>의 제작비가 약 1억 7천 5백만 달러 정도 예상되었던 걸 감안하면 초라하기 그지없는 제작비다. 하지만 미국에서 개봉 첫째 주 제작비를 넘어서는 3,700만 달러를 벌어들이면서 이 모든 것을 만회해버린다. 제작비 대비 가성비가 엄청난 작품이었던 것. 게다가 아카데미 시상식 작품상, 각색상, 편집상, 시각효과상 후보에 오르면서 데뷔작으로서는 엄청난 성공을 거둔다.

그 이후는? 모두 알다시피 닐 블롬캠프 감독의 승승장구. 헐리우드에 손꼽히는 SF 영화감독이 된다. 참신한 아이디어가 살아있는 단편영화 한편이 이렇게까지 큰 나비효과를 불러올 수 있다는 교훈을 남기면서 말이다.

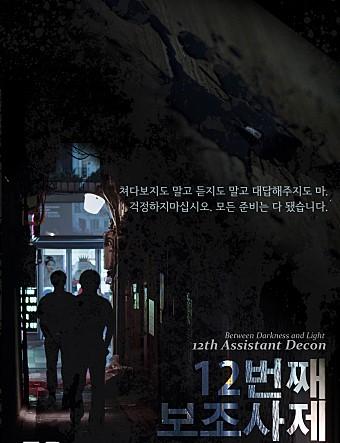

<12번째 보조사제(12th Assistant Deacon)>가 <검은사제들(The Priests)>로

- 감독

- 장재현

- 출연

- 이학주, 박지일, 임성미

- 개봉

- 2014

- 감독

- 장재현

- 출연

- 김윤석, 강동원

- 개봉

- 2015

2014년, 한예종의 영상원 영화과 졸업을 앞두고 있던 장재현 감독은 졸업작품으로 단편영화를 하나 만든다. 제목은 <12번째 보조사제>. 한국에서는 흔치 않은 엑소시즘에 관한 영화였다. 실은 장재현 감독은 이전부터 같은 이야기를 가진 장편 시나리오를 준비하고 있었다. 하지만 모두 알다시피 이제 막 영화과를 졸업하는 학생에게 이를 영화화할 기회가 주어질 리 만무했고, 장재현 감독은 구상해놓은 이야기의 하이라이트만 가지고 졸업작품을 만들기로 한다. 그렇게 만들어진 <12번째 보조사제>는 2014년 전주 국제영화제 한국단편경쟁부문 감독상, 미쟝센 단편영화제 절대악몽부문 최우수작품상을 수상, 2014년 가장 주목받은 단편영화로 우뚝 선다. 그 덕분에 ‘12번째 보조사제’는 강동원과 김윤석이라는 화려한 캐스팅을 등에 업고 장편영화가 될 수 있었다. 쉽게 접근하기 힘든 장르였음에도 불구하고 영화는 500만을 넘으며 흥행에도 성공한다.

<12번째 보조사제>와 <검은사제들>의 줄거리는 거의 같다. 다만 연기하는 배우와 약간의 기본 설정 같은 것들이 다르다. 이를테면 <12번째 보조사제>에서 보조사제인 ‘최부제’의 트라우마가 군대에서 폭행을 당한 기억이고, ‘영신’은 입시지옥을 견디다 못해 자살을 시도한 것이라는 점 같은 것들. 두 개의 영화를 함께 보며 비교해보는 재미도 쏠쏠하다. 신부복을 입은 배우 강동원을 감상하는 재미만큼이나 말이다.