츠즈키 쿄이치(都築響一)는 일본에서 손꼽히는 괴짜 편집자다. 60살 언저리다. 출판사의 제안대로 입사했더라면 지금쯤 임원이 되었을지도 모르는 나이다. 그러나 아직도 프리랜서 편집자다. 취재 요청 전화를 단칼에 거절당하고 먼 곳까지 취재하러 갈 교통비가 걱정되는 나날을 보내고 있다. 지난 40년 동안 체력은 점점 떨어지고 수입은 줄어들었으며 고생은 더 늘었다. 그렇게 나이를 먹지만 늙지는 않는다. “재미있겠다!”라는 단정 하나로 날뛰었고, 성공과 실패를 겪으며 여기까지 왔다. 그의 새로움을 쫓는 마음으로 완성된 창작물 몇 가지를 소개한다.

<POPEYE>

1976년 이맘때 시티 보이를 위한 매거진 <뽀빠이(POPEYE)>가 탄생했다. <뽀빠이>가 나오기 전까지 일본에는 남성을 위한 라이프스타일지가 없었다. 라이프스타일의 개념도 잡혀있지 않을 때다. ‘시티 보이’라는 단어는 도시에 사는 남자, 지방에 사는 남자를 가리지 않고 움켜쥐었다. 츠즈키 쿄이치는 대학교 영문과 재학 중에 <뽀빠이>와 연을 맺었다. 스케이트보드나 타고 놀길 좋아하던 대학 초년생은 구입처를 물어보기 위해 엽서를 썼고, 우연히 아르바이트를 시작했다. 손님에게 차를 대접하는 일 등을 하다 미국 잡지 번역을 도왔고, 내친김에 번역 원고를 다듬어 원고를 썼다. 츠즈키 쿄이치의 서술에 따르면 <뽀빠이> 편집부에는 편집 회의가 없었다고 한다. 편집자가 하고 싶은 기획을 들고 와서 취재하면 뒷감당은 편집장이 하는 식이었다. 책을 꾸리는 이들은 미국 잡지 <Whole earth catalog>를 즐겨 읽는 문화 신봉자였다. 유행보다 개인의 삶의 재미 추구를 더욱 들여다보았다. 그래서 <뽀빠이>는 스포츠 특집을 자주 다뤘다. 편집원들이 스키며 보드며 즐겨보고 권할 만한 것들을 기사로 만들었다. 츠즈키 쿄이치는 무명 예술가와 외국 작가들을 발굴하는 기사에 몰두했다. 그러니까 <뽀빠이>는 이미 주목 받은 것을 빼고 직접 찾아낸 것들을 기사로 다뤘다.

<뽀빠이>에 대해 무엇이 들어있는지 알 수 없는 장난감 상자, 놀잇거리도 옷도, 스포츠 용구도 엄청나게 가진 형님이 이거 한 번 해볼래? 라고 말을 거는 것 같은 잡지라고 표현한 걸 본 적이 있다. 그렇다. 지난 수십 년 동안 여러 변화가 있었지만(남성 패션 잡지가 된 적도 있다) 최근에는 다시 시티 보이를 겨냥한다. 잡지 업계에서도 <뽀빠이>만은 변하지 않기를, 망하지 않기를 하며 따뜻한 눈으로 바라본다.

작년 여름 캘리포니아 특집의 부록은 창간호 복각판이었다. 1976년 당시 창간호를 만들면서 웨스트우드에서 50일간 합숙소를 차렸다고 한다. 처음 본 가게에도 불쑥 들어가 보고 대학에서 만난 학생들의 집에도 가서 취재한 것들을 담았다. 대단하다는 생각만 들었다.

여성이 주체인 특별판 <올리브>도 있다.

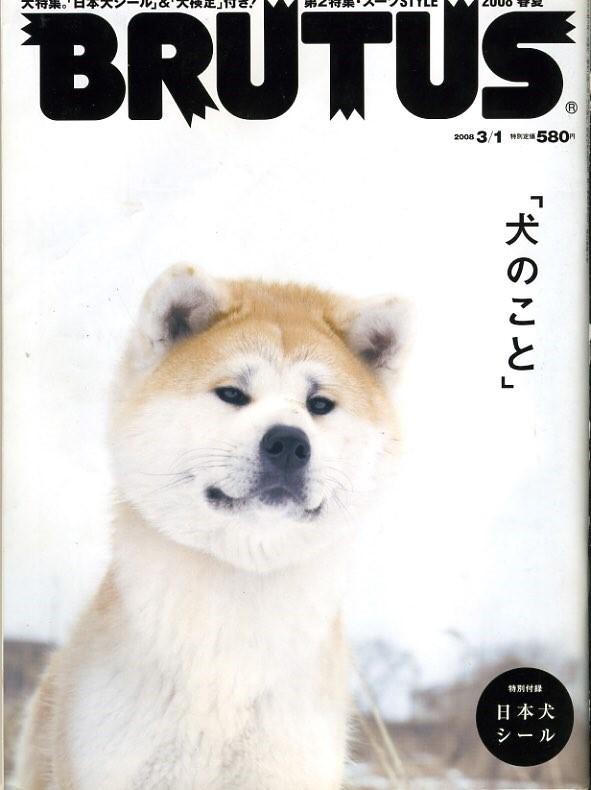

자매지인 <브루투스(BRUTUS)>는 <뽀빠이>의 나이 든 초기 독자를 위한 잡지다. 츠즈키 쿄이치는 인테리어나 건축에 대해 하나도 모르면서 사람들의 생활공간을 둘러본 ‘거주공간학’이라는 기획을 펼쳤다. 비싼 가구나 늘어놓는 다른 잡지의 기획이 싫었던 거다. 몇 평론가들은 아무것도 모르는 게 대충 집 사진이나 몇 장 찍어놨다며 비판했다고 한다. 그러나 그의 방식을 지금까지 모든 잡지가 따라 하고 있다.

‘개에 대하여’는 안 살 수 없는 특집이다. 스티커가 들어있다.

‘사진은 더욱 즐거워진다’ 특집. 카와시마 고토리의 <미라이짱> 사진이 표지다.

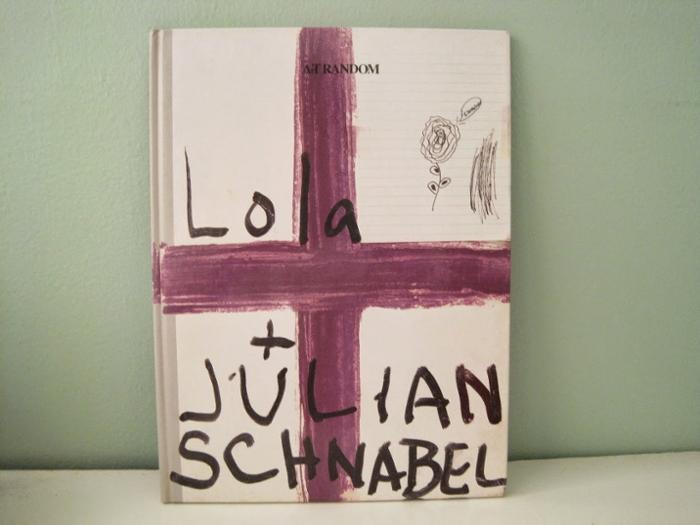

<ArT RANDOM>

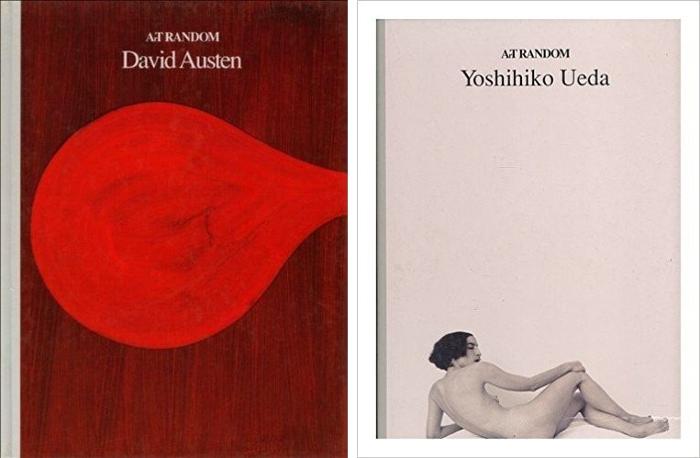

<뽀빠이>와 <브루투스>에서 10년을 일한 츠즈키 쿄이치는 더 해도 재미있는 게 나오지 않는다며 조용히 일을 접는다. 값싼 집세를 따라 교토로 내려가 놀멍쉬멍하면서 살아간다. 교토대에서 청강으로 일본 건축사와 일본 미술사 수업을 듣고 밤에는 단골 술집에서 이런저런 사람들을 만나는데, 오래된 지역 출판사인 교토쇼인과 인연을 만든다. 그는 처음으로 단행본 작업을 한다. 전 102권짜리 <아트 랜덤(ArT RANDOM)> 시리즈다. 그동안 그가 현대 미술 취재를 하면서 알게 된 점 하나, 일본의 미술 미디어가 시대에 많이 뒤처져 있다는 점. 둘, 해외에서도 젊은 아티스트는 작품 발표 기회와 도록 이외의 작품집을 만들 기회가 없다는 사실이다. 두껍고 비싼 도록을 살 수 없는 건 동 세대 젊은이들도 마찬가지였다. 장황한 해설문을 없애고 얇지만 하드커버를 두른 <아트 랜덤> 시리즈는 CD 한 장 가격인 2천 엔도 안 되는 훌륭한 예술 서적이었다. 키스 해링이나 신디 셔먼 같은 유명한 작가도 있지만 대부분 앞날이 기대되는 작가들이 목록을 채우고 있다. 문고판 세트로 재탄생할 예정이었지만 출판사가 도산하는 바람에 이제는 헌책방에서밖에 찾을 수 없다.

내가 <아트 랜덤> 시리즈를 알게 된 것도 오래 전 헌책방을 통해서였다. 홍대 근처의 유명 헌책방이었는데 시리즈를 보고 이렇게 제대로 된 책인데 가격이 좋다고 생각했다. 가수가 아닌 작가 제임스 브라운 편을 집어 들었고 츠즈키 쿄이치가 편집인으로 들어가 있어 놀랐다. 아기자기한 <TOKYO STYLE>을 먼저 알았으니까 괴리가 컸다.

<TOKYO STYLE>

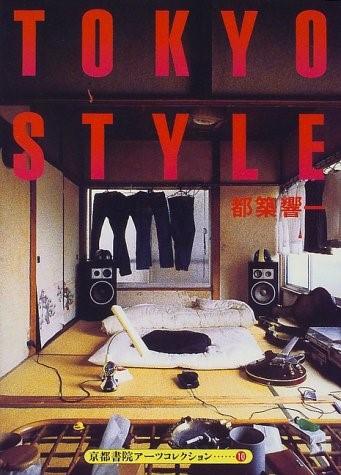

츠즈키 쿄이치의 최고 히트작인 <도쿄 스타일(TOKYO STYLE)>은 빈곤으로부터 출발했다. 함께 일하는 젊은이들과 본인도 형편이 넉넉하지 못해서 술을 마시다 2차까지 이어지면 집을 전전했다. 그들의 집은 대부분 좁은 원룸이었지만 멋이 있었다. 당시 수잔 슬레신이라는 뉴욕의 유명한 저널리스트가 <PARIS STYLE>이니 <MIAMI STYLE> 같은 세련된 책을 내고 있었다. <JAPANESE STYLE>을 만들기 위해 츠즈키 쿄이치가 코디네이트를 했는데 일본에서 돈으로 바른 고급스러운 집 말고 진정 세련된 집을 찾기가 힘들었다. 이 일을 하면서 츠즈키 쿄이치는 <도쿄 스타일>을 떠올렸다. 자기 주변 친구들의 멋진 집을 몇 개 모으면 단순한 기사가 되겠지만 100개를 모으면 양식이 될 것 같았다. 당장 카메라를 사서 3년 동안 찍었다. 해외에서도 도쿄 젊은이들의 좁은 집에 관심을 보였다. <도쿄 스타일>은 츠즈키 쿄이치 본인이 편집과 저자, 사진까지 맡은 완벽한 자신의 결과물이다.

나에게 츠즈키 쿄이치는 <도쿄 스타일>이다. 2001년 열아홉 살, 나도 똑같이 해보고 싶다는 생각이 제일 먼저 들었다. 실제로 이 ‘방문 아이디어’는 많은 편집자와 작가에게 레퍼런스가 된 듯하다. 대형 카메라와 광각 렌즈로 찍어 왜곡된 이미지가 신기했고, 페이지 한 장 한 장 끈질기게 개성 있어서 책장을 넘기기가 아까웠다.

같은 시기 나의 교과서는 일본판 <유행통신(流行通信)>이었다. 초등학교 들어가기 전부터 외국 잡지를 봤지만 가장 선망한 잡지는 <유행통신>이다. 거의 마지막 페이지에 ‘HAPPY VICTIMS 옷으로 재산을 탕진한 이들의 호조키(着倒れ方丈記 HAPPY VICTIMS)’가 있었다. 하나의 의류 브랜드에 꽂힌 사람들의 사진과 일과를 보여주는 기획이었다. 마르지엘라 마니아는 집에 냉장고와 조리기구가 없고 물도 생수만 마셨다. 정말 좋아하는 페이지였다. 옷을 좋아하는 친구들에게 ‘패션 빅팀’이라고 부른 것도 이 영향이 컸다. 츠즈키 쿄이치, 알게 모르게 나에게 영향을 많이 주었군.

덧붙이자면 이 기사가 <인디포스트>에서의 마지막 기사다. 어느 날 나는 서점에 갔다. 몇 잡지를 보고 너무 엉망진창이라 분하기까지 했다. 츠즈키 쿄이치의 <권외편집자(圏外編集者)>가 떠올랐다. 일본에서는 2015년에 나왔고 몇 달 전 한국어판(이 기사는 이 책의 내용에 도움을 얻었다. 참 흥미로운 이야기가 많다)이 출간되었다. 출판사에서는 “권태에 빠진 편집자들에게”를 캐치프레이즈로 밀고 있는 듯했다. 돈이 안 돼도 열정을 가지고 일해라 따위가 아니라 좋은 편집자의 중요성을 말하고 있다. 잡지를 만드는 내가 디지털 콘텐츠인 <인디포스트>에 마지막 기사로 쓰기에 아주 적합하다고 느꼈다.